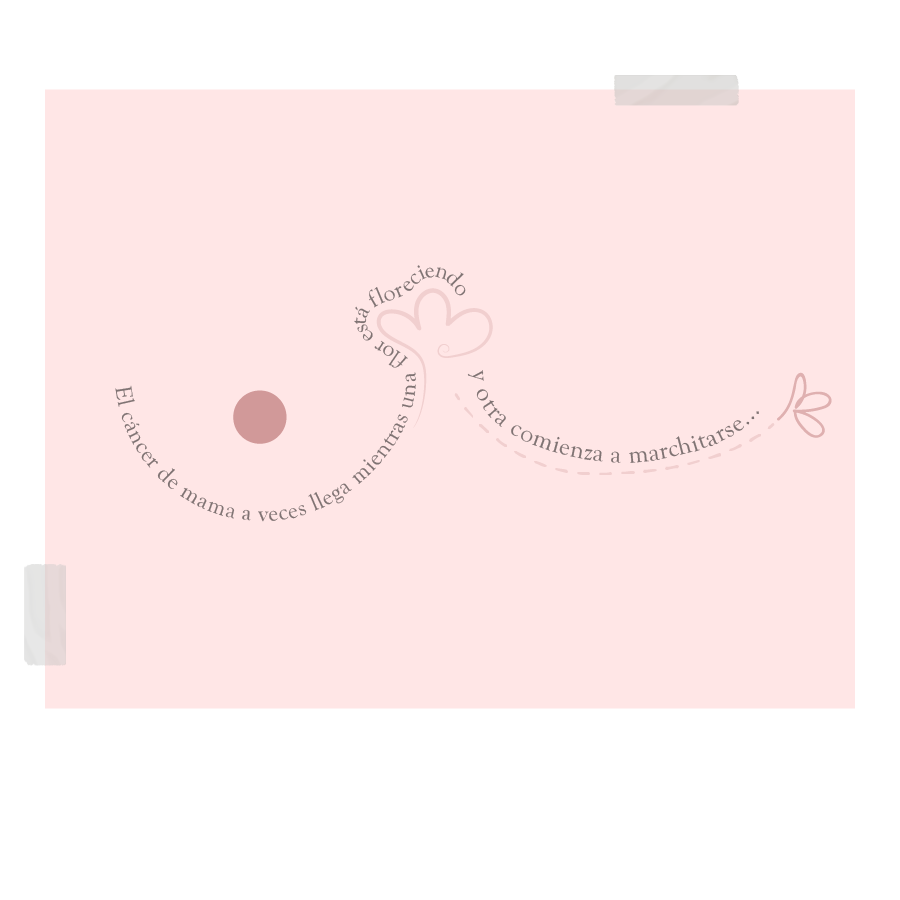

Cuando te diagnostican cáncer de mama o a alguien a quién amas, pareciera que el tiempo se detiene, se colapsa y se siente como si ya no quedara más arena en el reloj. Pareciera que poco a poco la primavera se convierte en otoño y todo lo que florecía comienza a marchitarse.

El cáncer a veces ataca un árbol familiar, penetra como una plaga desde lo más profundo de la raíz, nos vamos secando y al más ínfimo contacto nos quebramos. Hay días en que el viento nos golpea impetuosamente y por más que nos aferramos a la vida, nos caemos. Es muy duro aguantar, pero es mucho más complejo soltar; dejar atrás todas las partes de nosotros que ya nunca más volverán a ser como antes. Cuando el cáncer de mama nos ataca, zarandea el nido y todo lo desprende. El otoño se enraíza y el tiempo se torna devastador e implacable. El miedo y la zozobra afloran, y es muy difícil mantener el corazón en el pecho en medio de tantas heridas abiertas. La cura es larga, dolorosa y en muchas ocasiones desoladora.

Algunas raíces inevitablemente mueren, mientras que otras poco a poco se regeneran. Las heridas van sanando y se convierten en cicatrices que con el tiempo florecen. Se llenan de nuevos brotes; de nuevas hojas e historias que contar…

Por eso sigo alzando la voz en honor a mi mamá, enalteciendo su valor y celebrando su vida. Contando nuestra historia, abriendo nuestras ramas y compartiendo nuestro testimonio, porque así es como las flores y los frutos superamos al otoño.