Si bien la obra de Osgood “Oz” Perkins (1974) es todavía modesta en escala -este es su cuarto largometraje apenas, con dos más a estrenarse en 2025 y 26- lo cierto es que se trata de un canon bastante sólido en el género del horror en diversas facetas: el sobrenatural con The Blackcoat’s Daughter; el gótico con I am the pretty thing that lives in this house; el alegórico -y, ¿por qué no?, feérico- con Gretel & Hansel y ahora el psicológico/surrealista, con este filme que camina lo mismo por los territorios naturalistas y desoladores de The Silence of the Lambs o True Detective (especialmente la primera y cuarta temporada) que por la ambigüedad emocional que Roman Polanski ha expuesto en buena parte de su trabajo desde los 60, hasta los panoramas pesadillezcos de escalofriante lógica propuestos por David Lynch en Twin Peaks (en todas sus encarnaciones) e Inland Empire o Blue Velvet, por ejemplo.

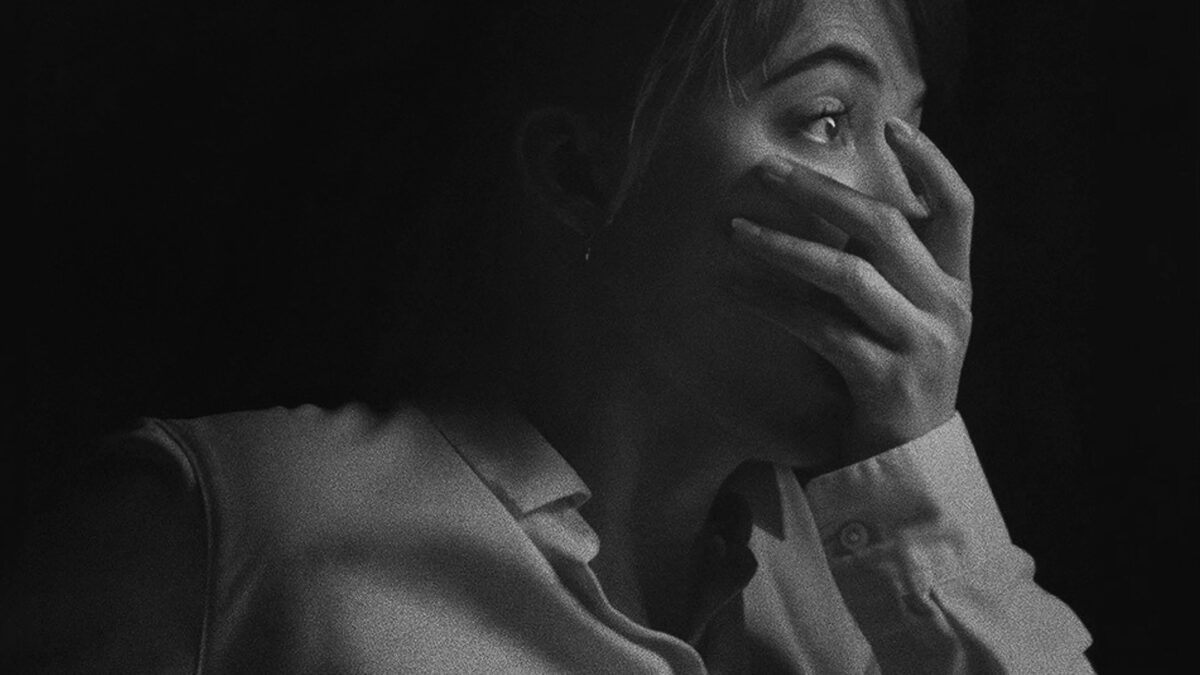

Sin dar mucho detalle de la trama (seguramente otros reseñistas se ocuparán de ello incluso cortejando el spoiler, si bien salvo por un detalle muy claro que se revela en la tercera parte de la película, pero está ahí desde el principio para aquellos que observan con atención, no hay mucho que pudiera arruinar la experiencia al resumir la trama), esta es la historia de una protagonista: Lee Harker (la espléndida Maika Monroe, de It Follows, poseedora de un aplomo y carisma que evocan a Sigourney Weaver, yendo a donde Clarice Starling nunca se atrevió y esto es sin demeritar en absoluto los ecos que hay a Jodie Foster), joven agente especial del FBI, con adecuada ansiedad y aires de inocencia salpicada de trauma (algo tendrá qué ver un episodio de su niñez que ella misma no sabe si es real o no cuando la conocemos), que tiene además algo así como una “afinidad” psíquica para entender claves secretas o adivinar intenciones monstruosas bajo una superficie mundana, en los fríos páramos del Pacífico Noroeste estadounidense (un Oregon suburbano y semi rural de cielos opacos y vastos y casas aisladas) a principios de 1994.

Harker es, como toda heroína (por así decirlo, al menos de entrada) que se precie de serlo en una película como esta, “reclutada” por el agente senior Carter (el excelente Blair Underwood, que pasó de sex symbol a actor serio en lo que se siente un parpadeo y no más de 35 años de carrera) para ayudar a resolver un caso que llevaba años en coma, pero que se ha deshielado repentinamente: una serie de asesinatos brutales de familias enteras cometidos todos por los padres de familia en los que son eliminados con saña todos los integrantes de la unidad: madre, hijos y en un caso, hasta un visitante del clero), todos ellos sin conexión aparente y cometidos en la víspera de la hija de 9 años de cada familia, a celebrarse el día 14 de cualquier mes, lo que parece ser lo único que tienen en común. El primero, data de 1966 y el más reciente, del mes anterior (diciembre de 1993). El buró está completamente anonadado y la única pista son tarjetas de cumpleaños o cartas escritas en un código al parecer indescifrable y firmados por un tal “Longlegs” (que es una posible referencia a Daddy Longlegs o Papacito piernaslargas, un famoso musical inmortalizado en el cine por Fred Astaire y la deliciosa Leslie Caron en 1955).

Cuando Harker empieza a desentrañar el misterio, en una serie de atmosféricas escenas que se sostienen por la presencia de Monroe, que transmite sin un sólo diálogo su estupor ante el descubrimiento y cómo le va resultando cada vez más claro, va desvelándose la una inquietante familiaridad con el tema que en cierta forma refleja su ambivalente relación con su madre, Ruth (una sorprendente Alicia Witt, ex pupila Lynchiana y a principios de los 2000 aspirante a reina de las rom-coms), enfermera jubilada que padece una aparente agorafobia, por lo que no sale de su casa, que es una acumuladora compulsiva y también parece estar enganchada a programas de televangelistas cristianos: esta interpretación es brillante, sobre todo porque el personaje pudo caer en el cliché de la madre de Carrie (la extraordinaria Piper Laurie dejó una larga sombra para los personajes de mamitas fanáticas) y lo que la salva es que su creación tiene abundante verdad y no está exenta de humor. Ácido y amargo, pero humor.

Esto, claro, nos lleva por fin, a encontrarnos (aunque sucede desde la primera escena) con la muy comentada, polémica y hasta vilipendiada interpretación que hace Nicolas Cage (a quien muchas veces quien esto escribe se ha referido, sin arrepentimiento cuando ha sucedido, como Nicolas Cagué) como Dale Ferdinand Kobble, ente al mismo tiempo glamoroso (piensen una mezcla de Marc Bolan, Lou Reed, Bowie, Gene Simmons y Julie Andrews, en muy en mal pedo) y sumamente repugnante (piensen en los últimos años de Michael Jackson, Irma “La Tigresa” Serrano o algún episodio de Botched, llevado al extremo más pinche); Cage se sumerge hasta el fondo fangoso de este personaje de la mano de Perkins – a estas alturas del poema todo el mundo sabe-, primogénito del fascinante Anthony Perkins, el Norman Bates de Hitchcock y de los seres más complejos que existieron en Hollywood, y hace una entrega que, naturalmente, divide: atrapa y causa aversión, todo junto, de un chingadazo, al mismo tiempo.

Ya es famosa la referencia que hizo Cage acerca de que, por lo menos el aspecto visual del personaje, se inspira en parte en su madre, la bailarina y coreógrafa Joy Vogelsang y una anécdota de haberla visto con la cara cubierta por cold cream, cuando era muy pequeño. Este vestigio de una imagen traumática primigenia, es el germen para mostrarnos lo que podría ser una alucinación masiva (mucha gente lo ve) o un ser genuinamente perturbado y perturbador. No es Hannibal “Tony Hopkins” Lecter, ni es Michael Myers, ni es Mary Poppins: es otra cosa. Es un eco de la señora Castevet (monumental Ruth Gordon en Rosemary’s Baby, cinta de 1968 que obsesiona también a Perkins, misma que ha referido en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera) y del Leatherface de Tobe Hooper y su domingo cualquiera en Texas: una figura que no se explica y que no sigue ninguna regla establecida en el género (los que esperan algo similar a Saw y derivados, se van a desilusionar mucho), cuyos motivos, actos y consecuencias, son amorales, inexplicables, violentos y también casi caricaturescos. Generan un desasosiego tal desde el minuto uno de la cinta, ambientado 20 años atrás en el tiempo de la historia narrada, que este permea absolutamente todo y sigue presente incluso cuando termina el metraje. Cage no la caga esta vez, al menos no para mí: está tan perdido bajo esa demencial palidez, que si uno le cree, se olvida por completo de que está ahí, aún si algunos manerismos son inevitablemente suyos (hay un momento, al volante, que tiene que ser un doble guiño a sus personajes en Wild at Heart de Lynch y en Mandy, de Panos Cosmatos); no importa. Es la dosis justa de Nicolas Cage y si parece que está haciendo lo que a veces acostumbra -agarrar una escena y metérsela por el culo porque le sale de los huevos- es una ilusión óptica: su director lo tiene perfectamente calibrado (como a Witt, Monroe y Underwood) y el señor se entrega como con Mike Figgis en Leaving Las Vegas. Se disuelve. Es otro y provoca asco y angustia como ese otro que es muy real, pero tal vez no lo sea del todo. Este trabajo en colaboración con su director, como crítico se lo tengo que reconocer a un intérprete que con su pacinesca sobreactuación, muchas veces pesada como collar de papayas, en otras ocasiones me ha pringado obras que son por otra parte sublimes: véase Raising Arizona de los Coen o Peggy Sue Got Married, de su tío Francis Ford Coppola, para un ejemplo de esto.

Perkins crea, más que atmósferas, un universo donde establece sus propias reglas. Lo mismo, siendo el creador, puede aplicar su lógica particular a esto y romperlas según le convenga, aunque se cuida de que la prestidigitación que esto requiere, no sea notoria las más de las veces, aunque también es cierto que Longlegs no es una película impecable, ni magistral, pero es sumamente sólida, aberrante, surrealista y deliberada; no busca quedar bien con nadie y es un ejercicio no de crueldad gratuita, sexo, violencia o gore (algo que sigue siendo lo que el espectador busca el 90% de las veces al ver una película “de miedo”), sino de percepción: de las trampas de la fe (cualquiera que esta sea), de los vericuetos del amor por los hijos (¿qué estás dispuesta/o a hacer para permitirles crecer?), de los efectos perennes del embate entre lo Dionisiaco al invadir el armónico terreno de lo Apolíneo. ¿Hay filosofía y arte en Longlegs? Claro. Y también hay sustos y agobios (especialmente si se escucha bien y el diseño sonoro es clave). Hay algunas risas genuinas (ninguna relacionada a Cage, hay que decirlo) y hasta desconcertantes atisbos de ternura.

Oz Perkins es un muy buen director, que ha estudiado a Carpenter, a Polanski, a Clouzot, Demme, Resnais, Bergman (sí, ese Bergman), Kubrick, Hitchcock (obviamente); a Roger Corman, el varias veces mencionado Lynch, Tobe Hooper, y hasta Von Trier (entre muchos otros que se me vienen a la cabeza, pero no acabaría nunca: el señor es un cinéfilo espectacular) pero también ha sabido encontrar su propia voz, encontrando la manera de explorar los temas y tonos que le interesan, usando el género del horror (y aquí vamos de nuevo: el horror viene de dentro, del subterráneo, el terror viene de afuera, es un factor externo) como lienzo para explorar sus obsesiones, en este caso, el amor familiar y las diversas facetas que su presencia y ausencia tienen, en un mundo en el que el tiempo es, en más de una forma, el juguete del Diablo.

Vea Longlegs sin esperar lo convencional que ofrece el género en los circuitos habituales con frecuencia; esta es otra cosa. Es difícil involucrarse en su narrativa, de entrada (tanto como películas como la clásica The French Lieutenant’s Woman de Karel Reisz, con una entonces muy joven Meryl Streep, o más recientemente con la soberbia First Reformed, de Paul Schrader), pero una vez que se entra en su diorama de luces artificiales, cielos grises y opresión en gran angular -mención especial a Andrés Arochi Tinajero, el excepcional director de fotografía, que es mexicano, y el cómplice ideal de Perkins en la creación visual de su mundo asfixiante y tétrico-, uno no puede apartar la vista y, para bien o para mal, con gozo o encono, tampoco puede dejar de pensar en lo que acaba de ver.

Debo estar enfermo seguramente, pero me urge repetir visionado.