No hay manera de evitarlo. Ni siquiera aunque tengamos el tiempo para realizar el intento.

Ahí lejos de la carretera, pasando las industrias que contaminan el río que lleva el nombre del poblado, o el pueblo que lleva el de él, con dirección a la Casa abierta al tiempo, ahí se encuentra el baldío. ¿Qué tan abandonado resulta un lugar lleno de vida? Diversos tipos de pasto invaden el suelo y dejan sólo un sendero vacío como el único espacio sin un rastro de vegetación; los hay de aquellos que se extienden con sus brazos rígidos y reptantes; los hay de aquellos cuyas inflorescencias son pequeñas espigas. Hay un par de árboles también, bordeando el inicio del camino antes de que el mismo baje en la pendiente que lleva a lo que antes era una gran ciénaga; son tejocotes, cuyos pequeños frutos amarillos florecen y se pudren en las ramas al no haber nadie que se preocupe por tomarlos. Entre ellos pasamos, y si bien se nos ha advertido, algunos preferimos caminar a través de los escondites de las serpientes de cascabel para ahorrarnos hasta quince minutos para llegar a tiempo a nuestras actividades.

Es un respiro fresco, lejos del aroma alcrebite que acompaña al río; una burbuja tranquila alejada del ansioso cruce que lleva a la zona industrial; una clara muestra del casi imperceptible paso del tiempo. Como el gato que no se fijó al cruzar la pequeña calle que bordea al baldío, y que el culpable, o quizás un piadoso que pasaba por ahí, pensó en usar su tieso cuerpo como fertilizante de esa tierra libre de concreto. Una tarde pasamos y el aroma era insoportable. En nuestro camino, la fetidez nos guiaba hasta toparnos con el cuerpo entre las bolsas de plástico arrastradas por el viento. Quizás el aroma no provenía del cadáver en sí, quizás el hedor se generaba en los cúmulos de basura que se juntan -o tiran- sobre los macollos de las gramíneas que compiten con las hojas de aquello que parece ser un pequeño árbol de granada, y entre cuyas ramas se filtraba entonces la pestilencia que buscaba alguna nariz para molestar.

En la temporada de lluvias, el baldío representa el momento ideal para estar unos minutos en paz. Tiempo que es necesario entre la construida innaturalidad alrededor. Los pastos reverdecen; nacen arbustos que llenan de flores el baldío, convirtiéndolo en un prado de dalias blancas y rosas sobre las cuales se posan abejorros amarillos y alguna que otra monarca perdida. Nosotros caminamos un poco más lento en esa época para apreciar el instante de paso. No hay perfume floral, sólo el aroma de la vegetación reanimada por el clima; sólo la fragancia de la vida latente; sólo un cautivador espacio de distracción; amensador del vidrio y del cemento, cobertor de la preocupante velocidad de la autopista. A Daniel lo asaltaron en una de esas mañanas. Lo despojaron de sus pertenencias mientras recordaba que había olvidado su bata de laboratorio. Cuentan que el malhechor aguardaba entre las abejas que parecían beber del rocío en los pétalos recién abiertos.

La autoridad no pasa por ahí. Sólo algunos de nosotros. Sólo a quienes el tiempo nos empuja a tomar el riesgo de todo aquello que se pueda esconder entre los arbustos del baldío, sea una interesante musaraña, sea esa única flor naranja entre el inmenso mar rosa; sea otro aprovechado que desea abusar del infortuno que lleva contado su pasaje de regreso. Pero, después de tanto tiempo, ¿quién resulta más antinatural al baldío, el malvado que abusa de quienes se quedan hasta tarde para tomar la última clase, o la patrulla que pasa una vez al mes, sin mirar a los pocos de nosotros que surcan las flores? Al menos el asaltante que nos observa entre la basura forma parte del entorno por un momento.

Para el otoño, los vientos que soplan se vuelven frescos y llenos de polvo. Las mañanas resultan más heladas, y la ciénaga reabastecida por el verano comienza a volverse somera. El verde se torna café y permanece pajizo por un par de estaciones. Sabemos que los árboles perderán algunas hojas, lo cual nos brinda consuelo, pues si bien los escondites se reducen, es la vista de bajada a la Metropolitana la que se vuelve un poco más nítida, incluso cuando en algunos amaneceres el pequeño humedal enfrente se esconde en densas nieblas. El crecimiento de la vegetación no sólo está restringido por la temporada. Es en esta época cuando el baldío es visitado por los bovinos que suelen pastar alrededor de nuestra unidad. Se trata de una familia: un par de madres con ubres muy llenas, un par de terneros de pelos alborotados, un pequeño perro que camina con confianza entre los grandes cuerpos que lo podrían aniquilar en cualquier momento, y el vecino del predio, quién nunca suelta la larga vara que lleva en sus manos, quizás para usarla como soporte, quizás para ahuyentar alguna cascabel curiosa.

Cuando salimos de clases, el baldío nos espera con un afán insidioso en el camino de regreso. Para las tardes otoñales, el sol quema la piel y calienta los cabellos. La cuesta de bajada al alba se convierte en una elevación que nos quita el aliento llegado el mediodía. Las gotas de sudor no faltan, y si se atraviesa una mañana fresca, la humedad en evaporación nos toma por la garganta llegada la tarde. Y es en esta hora cuando el transporte se tarda aún más. Lo comprendemos en parte, pues no todos salimos al mismo tiempo. No obstante, algunos sabemos que el baldío no nos hará esperar.

Entrado el invierno, el baldío nos disyunta aún más que en otros momentos. Las hierbas en el suelo se congelan, crujiendo en suaves raspares al igual que los granos de sal cuando se frotan entre ellos. Las mañanas parecen durar todo el día, incluso cuando el sol se encuentra en su cenit. El transporte permanece ajeno a las preocupaciones mientras la fila se vuelve más larga en la espera, pues menor es la cantidad de nosotros que se atreven a realizar la mencionada marcha. El clima nos abraza en la parada, tensando los músculos y poniendo a temblar nuestras rodillas mientras el conductor avanza con tal lentitud como si el transporte también sufriera del mismo frío. En cambio, el baldío nos brinda un cobijo cálido en este periodo. Si bien los rayos del sol se filtran difuminados en los espacios vacíos de niebla, la presencia de las durmientes plantas en el terreno calientan los pies aún más que el fondo del metálico transporte. Entonces ya no hablamos del frío que reseca las yemas de los dedos, pues se nos ha enseñado su significado como la común pérdida de calor. Algo tan natural, reconfortante en esencia, porque sabemos que las cosas siempre regresan a uno, al igual que las plantas aletargadas en el baldío, que esperarán a que primavere para despertar de nuevo, o que rendidas nutrirán la tierra con sus inertes cuerpos. Algunos pastos, en apariencia secos, aprovechan de las heladas para extender sus brazos, dispersando así sus semillas voladoras con los vendavales taciturnos. Durante los amaneceres en que la niebla se asienta entre los matorrales, estas semillas parecen copos de nieve suspendidos sobre las ramas espinosas.

Creo que fue en diciembre cuando encontraron el cadáver de una joven sobre el macollo en el cual el cuerpo del gato se había desintegrado. Cuentan que la secuestraron el día anterior, y durante la noche fue abandonada -en parte como nosotros nos abandonamos- a la suerte del baldío. No estudiaba con nosotros, sin embargo, no podemos dejar de notar una similitud en sus rasgos con los de Paola, quién prefiere llegar tarde a clases que atravesar dicho terreno. Ella dice que la caminata es larga y agotadora, no obstante, Regina pone sus sospechas en otro motivo. No la juzgamos. Muchos de nosotros intentamos no pensar en todas las cosas que podemos perder al realizar la mencionada cruzada.

Al conductor del transporte parece no importarle el acechador peligro, pues su seguridad recae dentro de su vehículo, y le ha permitido mantener conversaciones estacionarias que se extienden pasado el itinerario de los viajes que se fijó tiempo atrás, cuando nadie había prestado atención a la frecuencia de los ciclos que se repiten de manera inherente en el baldío: como de la primavera el reciclaje, y sus tierras que se nutren del desecho. Del verano la vida, con sus interminables lluvias y sus escondites perfectos. Del otoño el cambio, y los vientos que acarrean hojas, hacen volar la tierra y deslavan el verde de la vegetación; del invierno la muerte, el frío que escarcha la fetidez en el pasto al ras del suelo, los alientos condensados que se confunden entre la niebla, y los cuerpos sin vida de las jóvenes, que pareciéramos velar entre las flores secas.

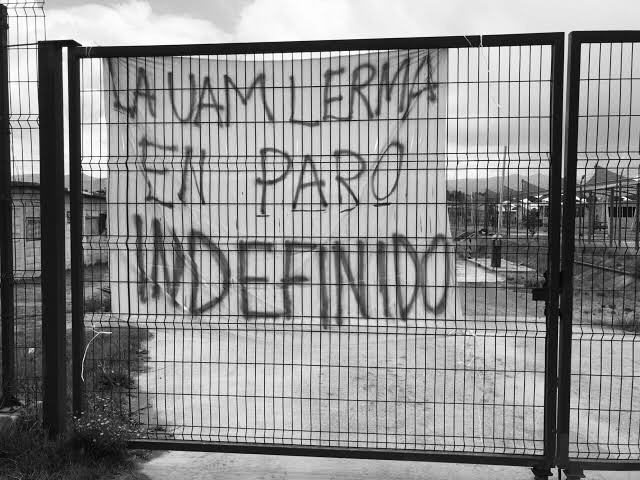

*Este texto fue escrito semanas anteriores al movimiento en contra del acoso femenil y equidad de género que llevó al paro estudiantil de las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. El “Baldío” que se encuentra de camino a la unidad de Lerma fue cercado y cerrado al paso entre los meses de marzo y mayo de 2023, período en que duró dicho paro estudiantil.