Se escapó de una cárcel de amor

El bulevar de los sueños rotos; Joaquín Sabina.

de un delirio de alcohol

de mil noches en vela,

se dejó el corazón en Madrid.

Quién supiera reír

como llora Chavela

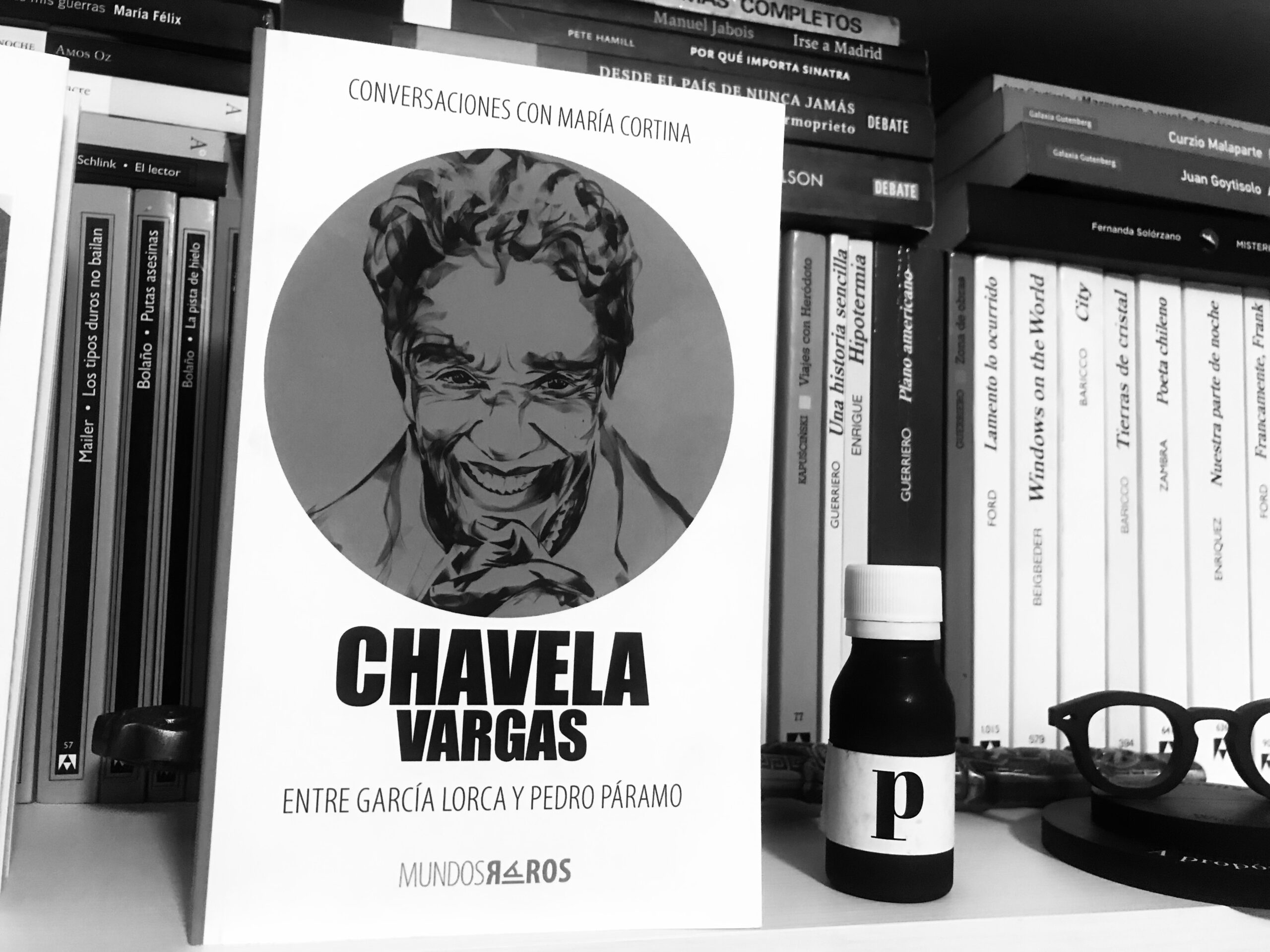

De la mano de La Pereza Ediciones, la periodista mexicana María Cortina publica Chavela Vargas: Entre García Lorca y Pedro Páramo, un libro de confidencias a modo de conversatorio que rinde pleitesía a la figura de la última gran rebelde de la canción ranchera. Cortina, biógrafa y guardiana de la memoria de la cantante, propone una hoja de ruta a partir de tres momentos fundamentales, que exigen ser interpretados como una suerte de reencarnaciones: la turbulenta llegada de Chavela a México desde su natal Costa Rica, su resurgimiento en los escenarios siendo ya una septuagenaria tras haber padecido los estragos del alcohol y sus últimos alientos de voluntad.

Chavela, el mito de la bohemia, la gitana del barrio, paloma negra de los excesos, lo fue absolutamente todo: coleccionista de amaneceres y borracheras con José Alfredo Jiménez, el compositor por antonomasia de la barra del salón Tenampa; la diosa marginal que hechizó a Pedro Almodóvar, «su único amor en la tierra», y la mestiza ardiente de lengua libre que mitificó Joaquín Sabina, el encantador de serpientes, en El bulevar de los sueños rotos.

Qué decir de la influencia de Federico García Lorca, el poeta que nació con el don de soñar, coetáneo de los surrealistas Buñuel y Dalí, cuya mística compañía inmortalizó los momentos más pletóricos de la cantante dentro de la Residencia de Estudiantes, el sitio en el que, mientras todos dormían, el espíritu de Lorca y Chavela aprovechaban para «hablar del silencio, de la poesía y la palabra, de la vida y de la muerte, o simplemente ejercitaban el arte de reír». O aquella noche en la que Madrid, su Madrid, se convirtió en la Comala de Juan Rulfo, entre quejidos de un muerto y la voz cavernosa de Chavela, que cantaba desde un balcón, reivindicando al olvido, esa ánima sin voluntad que casi nadie escucha.

Quizá uno de los pasajes más emocionantes del libro se lo debamos a aquella anécdota con el cineasta alemán Werner Herzog durante el rodaje de Grito de piedra. Cuenta la propia Chavela, quien interpretó el papel de una chamana, que le advirtió a Herzog que para grabar en la Patagonia había que pedirle permiso al cerro Chaltén. Herzog desestimó el consejo y la tildó de bruja supersticiosa. Cuando el rodaje comenzaba a colapsar frente a las inclemencias del tiempo, Chavela organizó una ceremonia de culto con antorchas encendidas y hierbas quemadas junto a una indígena local para pedirle perdón a la montaña por perturbar su descanso. Al final, la película se filmó sin contratiempos y Herzog tuvo a bien dedicarla como un homenaje a la leyenda de la cantante.

Chavela fue, por sobre todas las cosas, una embajadora del folclor mexicano en el mundo. Poco importaba que hubiese visto la luz en Costa Rica, de donde se marchó desterrada e incomprendida siendo una adolescente, porque un mexicano de raigambre nace donde se le da su chingada gana. El gran legado de Chavela no fue interpretar mejor que nadie los versos de José Alfredo Jiménez, sino el hecho de abrazar con devoción absoluta la marginalidad y la derrota irreversible que habitan en la canción ranchera.