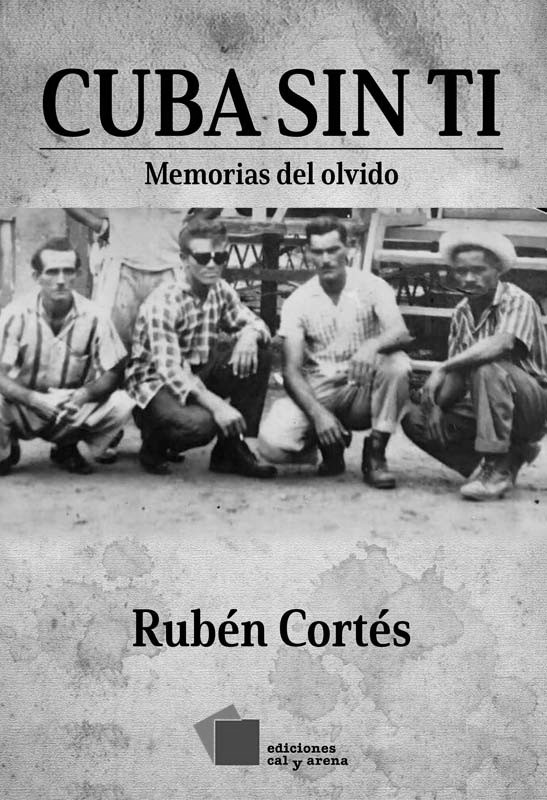

“Flores intactas después de un bombardeo” forma parte del libro Cuba sin ti. A continuación reproducimos íntegramente el relato con autorización del autor y de la editorial Cal y Arena.

El maestro revisó la lista de sus alumnos, como todos los días antes de iniciar la clase, y volvió a sentir pesadumbre: entre los 35 nombres resultaba imposible distinguir cuáles eran de mujer y cuáles de hombre. Y pensó otra vez en que, en el instante sagrado de nombrar a sus hijos, los cubanos estaban perdiendo su identidad y su savia, aquella argamasa que siempre unió a su pueblo por encima de todas las diferencias de clase, orígenes e intereses. Ah, en los últimos días solía detenerse mucho en ello. Con sus razones: Cuba estaba cumpliendo medio siglo de gobierno comunista bajo el liderazgo personal, carismático e indiscutible de Fidel Castro.

“Yordanys”, exclamó al empezar a cantar la lista y su voz retumbó, lúgubre, en el vacío de las paredes descascaradas y las ventanas sin persianas y el techo con goteras del aula. Se aclaró la garganta y continuó, a medida que los colegiales respondían “aquí”: Yorelvys, Yulexis, Yuniet, Lisdey, Yorkis, Yoenny, Vismay, Yorbis, Yasmany, Yandi, Noleysis, Mauris, Osleni, Yinkelly, Yuliesky, Oreidis, Yilexis, Midiet, Yomandrys, Odelis, Magdiel, Dimey, Leuris, Yipsi, Suleiky, Yasnay, Yumari, Daile, Onix, Driulis, Hirovis, Neldys, Minieyi, Rosir.

Ninguno de aquellos nombres tenía la fuerza ni la belleza de la lengua española. Tampoco recordaba al de algún cubano monumental de cualquier tiempo, como el Apóstol de la Patria, José Martí; el presbítero Félix Valera (“el que nos enseñó a pensar”, rezaban los libros de texto), el Titán de Bronce, Antonio Maceo; o simplemente al de los abuelos y abuelas de raigambre cubana, como Armando, Lucía, Pedro, Magdalena, Esperanza, Alberto, Eduardo, Luis o Máximo.

Tampoco había homenajes a las figuras de la gesta revolucionaria de 1959, aun cuando todos los padres de aquellos escolares habían nacido bajo el gobierno socialista y los habían adoctrinado en un sistema educativo único, sin acceso a la enseñanza religiosa o particular, ni a materiales de estudio ajenos al comunismo: había sido la primera gran hornada de la impostergable tarea revolucionaria de crear un hombre nuevo.

El propio maestro se llamaba Ernesto, en honor a Ernesto “Che” Guevara, el argentino que había sido uno de los lugartenientes de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Sus padres eran jóvenes en los días del triunfo de la Revolución y, como la mayoría de los cubanos, nunca percibieron tanta esperanza concentrada en relación con la Cuba soñada como en ese enero resplandeciente. Aquella generación fomentó una explosión demográfica y nombró a sus hijos igual que los luchadores revolucionarios: Julio Antonio (Mella), Pablo (de la Torriente) José Antonio (Echeverría), Frank (País) o Fidel, que era también así como se habían llamado sus antepasados a lo largo de 400 años.

Había llegado temprano para echar una ojeada a los refugios antiaéreos construidos por el ejército en la escuela para enfrentar los “inminentes” bombardeos estadunidenses mencionados a diario y que durante 50 años jamás se produjeron. Los agujeros —edificados con hormigón armado a prueba de balas— ya estaban atestados de mierda, encharcados de orines y salpicados de preservativos arrugados, pues los alumnos los usaban como baños y espacio íntimo para hacer el amor.

Los maestros competían para ser los primeros en requisar las trincheras, pues en ocasiones encontraban algo útil: un pañuelo de tela, algún cortauñas o condones sin usar, pero el principal objetivo de la búsqueda eran billetes y monedas caídos de los bolsillos en el apuro de los deseos y que, a veces, sumaban 30 o 40 centavos de pesos convertibles cubanos (CUC), una buena cantidad, pues con eso se podía comprar un litro de aceite a alguno de los cocineros de la escuela, quienes solían hurtar —en operación hormiga— parte de los productos con los que el gobierno intentaba garantizar la alimentación del alumnado.

El maestro ganaba 621 pesos al mes —21 CUC al cambio oficial— para mantener a sus dos hijos adolescentes, su esposa y su suegro, ambos jubilados por enfermedad. Así que era importante adelantarse a los otros en el cateo de los refugios. Y también conseguir el aceite con los cocineros, porque con ellos le salía en 20 pesos (1 CUC), mientras en las tiendas del Estado le costaba 2.30 CUC. Además, le correspondía un cuarto de litro cada mes a través de la libreta de “control de ventas para productos alimenticios”, nombre oficial de la cartilla de racionamiento, que funcionaba desde el 12 de marzo de 1962 por iniciativa del Che Guevara.

El maestro andaba con cautela al comprar algo robado, pues los tribunales habían apretado las tuercas tras el pillaje y el contrabando que siguieron al paso de los huracanes Ike y Gustav, que —para colmo de la proverbial superstición cubana— en una semana atravesaron la isla en forma de cruz, dejando sin hogar a un cuarto de millón de personas, ahogando a medio millón de gallinas y reduciendo a lodo casi 100 mil hectáreas de cultivos de plátanos, café, tabaco y caña de azúcar.

La ayuda internacional fluyó tanto que el gobierno cubano sintió un estremecimiento de pudor y, en un gesto muy suyo de internacionalismo proletario, desvió a la igualmente devastada isla de Haití un barco cargado de latas de sardinas que le había mandado Venezuela, país con el que las relaciones eran de una excelencia tal que el presidente venezolano, Hugo Chávez, había expresado: “en el fondo somos un solo gobierno”; y Carlos Lage, el luego purgado vicepresidente cubano: “Cuba tiene dos presidentes: Fidel y Chávez”.

En la población existía molestia porque las autoridades vendían los productos donados por la solidaridad internacional, aun cuando lo hicieran a los precios subsidiados de la cartilla de racionamiento, como las latas de conserva de carne de res uruguaya Oderich e italiana Bill Bee, y la sal chilena Doña Eulalia y la colombiana Refisal, incluidas en los mandados de las fiestas de año nuevo.

El maestro estaba asustado. El Tribunal Popular de la provincia de Holguín acababa de condenar a cuatro años de reclusión a 25 personas bajo el cargo de “presunta peligrosidad predelictiva”. Según los jueces, los enjuiciados “no habían cometido delitos, pero por su proceder antisocial podían llegar a cometerlos en cualquier oportunidad”.

Le fue bien en los refugios: halló un billete de 20 pesos cubanos, casi un CUC. Más tarde podía buscar a alguno de los alumnos que preferían vender los jabones de baño que les aseguraba el internado para su aseo personal. En las tiendas estatales costaban 60 pesos (55 centavos de CUC). Eran unos buenos jaboncitos cubanos de 125 gramos. “Four Season, que limpia y suaviza tu piel”, decía el empaque.

El maestro no solía comprarle a cualquier alumno, pero había perdido a su mejor proveedor, un chico a quien le fascinaban el rock y la música en inglés al que expulsaron de la escuela por haber cometido una indisciplina grave: aparecerse un día con el rostro del Che Guevara tatuado en la base del cuello, un poco detrás de la oreja izquierda. En Cuba, el tatuaje era considerado una costumbre de presidiarios, de lumpen y de marginales.

“Total” —había pensado el maestro— “quizá no tiene nada de malo. Maradona el futbolista tiene un Che enorme tatuado en un brazo y el mismo Fidel Castro lo aprecia y lo ha elogiado en la televisión. Hasta lo internó en el mejor hospital de Cuba para que se curara de su adicción a la cocaína.”

Una de sus alumnas también tenía tatuada una imagen del Che, sólo que en medio de la espalda, por lo que no se veía a simple vista. La muchacha había sido seleccionada para estudiar en un famoso centro universitario de élite instalado en el antiguo cuartel general de la inteligencia soviética, en las afueras de La Habana.

Hija de un médico y una enfermera, la chica compartía cuarto con otras compañeras y guardaba siete cubos de agua para bañarse toda la semana porque el abasto a veces resultaba insuficiente. Y como era de provincias y los boletos de autobús se debían apartar con dos meses de antelación, cuando visitaba a sus padres mejor lo hacía en auto stop, perdiendo ocho o nueve horas en la carretera.

Solía visitar su antigua escuela acompañada de su novio, un técnico mexicano en computación que integraba en su país una organización de solidaridad con Cuba. En una ocasión, ella se lo presentó al maestro y a éste le impresionaron los conocimientos del joven acerca de la revolución cubana, cuánto amaba a la isla y las convicciones comunistas que mostraba. Aunque se sorprendió mucho más cuando el mexicano le dijo que las autoridades cubanas le habían ofrecido trabajar en un instituto universitario de La Habana, pero que había rechazado el puesto.

—¿Por qué no aceptaste, muchacho? —le preguntó el maestro.

—Porque no me imagino usando periódicos en lugar de papel de baño.

—¿Sólo por eso? —volvió a indagar el maestro.

—Y porque aquí no hay croquetas para mi gato.

Como fuera, el maestro sentía remordimientos por no haber defendido al joven expulsado por llevar el tatuaje guevariano. Era incluso un estudiante destacado. Pero el maestro tenía hogar que mantener y quería que el gobierno lo incluyera algún día en los convenios de colaboración con Venezuela, Bolivia, Honduras o México, desde donde sus colegas enviaban a casa electrodomésticos, dinero, ropa, zapatos, computadoras y hasta juegos de Nintendo y teléfonos celulares, lo cual era difícil de encontrar en Cuba si no era a precio de oro. Así que se esforzó por no manchar su expediente de cumplimientos con las tareas revolucionarias y dio un paso al frente cuando pidieron voluntarios para trabajar en los preuniversitarios en el campo de Provincia Habana, que carecían de profesores porque miles de ellos ya no querían impartir clases debido a los bajos salarios que percibían y porque les iba mejor como porteros de hoteles o criando cerdos para vender.

La ciudad de La Habana encaraba un déficit de ocho mil 576 maestros de primaria y secundaria básica, y debía recurrir a profesores de otras provincias, según el periódico Granma del primero de noviembre. A la par, el gobierno activaba una ley para mejorar los salarios del magisterio y cursos de emergencia para formar educadores, en tanto la Unión de Jóvenes Comunistas criticaba a los desertores por sus “posturas de ausencia de compromiso y de conciencia de la coyuntura histórica”.

Así partió para un preuniversitario ubicado en la localidad de Ceiba del Agua, que albergaba a jóvenes del barrio capitalino El Cerro. A su llegada, y la de colegas procedentes de casi todo el país, había una directora, un administrador y dos docentes para atender a 500 escolares, quienes dormían hasta mediodía y sólo se dedicaban a gorronear, robarse pertenencias y a ligar. Pero se disciplinaron moderadamente y el plantel adquirió cierto orden.

Costó trabajo. En una ocasión desapareció un cordón grueso que transmitía luz a una lámpara eléctrica en el comedor de la escuela, y a los pocos días se armó una riña multitudinaria en uno de los albergues de varones, con saldo de varios estudiantes heridos por arma blanca: algunos de ellos habían convertido el cable robado en punzones de muerte para resolver sus reyertas juveniles.

Cumplida la tarea en Ceiba del Agua, el profesor regresó a su plantel de siempre, donde había colaborado en la formación de varias generaciones y era respetado por todos. Además, dominaba la rutina, como en la clase de ese día, cuando después de pasar la lista encargó una tarea a sus alumnos y los dejó libres. Luego de almorzar en la escuela quería visitar a su hermano, entrenador de boxeo en un centro deportivo y a quien no veía desde hacía un par de semanas.

Salió del aula y enfiló hacia el comedor por un extenso pasillo. De un lado corría una pared tapizada de letreros y carteles pintados con brocha gorda. Del otro, la libertad de un terreno de béisbol y una cancha de baloncesto. El maestro leía los rótulos, aunque los conocía de memoria. Estaban bien escritos y, en ocasiones, lindamente ilustrados o con fotografías en colores. Además, era curioso que siempre hubiera uno diferente.

“En esta hora, voluntad de héroes” —leyó—, “Las cinco batallas que integran la batalla de ideas”, “La fuerza del Che está junto a todo ser humano que se resista a perder la esperanza a esta hora”, “Hasta la victoria siempre” ,“El trabajo es de los que se sacrifican”, “La sociedad en su conjunto debe de convertirse en una gigantesca escuela”, “No hay mayor honra que la de ser un combatiente por la salud”, “La juventud, alegre pero profunda”, “Y me hice maestro, que es hacerse creador”, “Ser maestro es la poesía del deber”, “Por el poder de erguirse se mide a los hombres”, “En Cuba sobra coraje”, “Patria es humanidad”, “La Revolución es igualdad y libertad plenas”.

Al final encontró algo nuevo: una cartulina refulgente, con una fotografía de Fidel Castro vestido con un traje deportivo y un ramo de rosas rojas en las manos, sentado de perfil, delante de un gran óleo de José Martí. Tenía un título en notables letras rojas: “Consejos del Comandante en Jefe”. Y, debajo, un texto: “No caer en simples consignas…”, comenzó a leer.

* * *

Al salir de la escuela, el maestro tomó un carro tirado por caballos, un medio de transporte público socorrido desde que el nueve de noviembre de 1989 el último martillazo contra el Muro de Berlín paró de tajo la llegada de petróleo, autobuses, maquinaria, alimentos y de todo lo habido y por haber desde la ex Unión Soviética y el desaparecido campo socialista, con los que Cuba mantenía el 90 por ciento de su comercio.

El país estaba cubierto de tecnología del tiempo soviético, que ya era casi chatarra. Pero, así y todo, por esos días el jefe de la misión comercial rusa en La Habana, Oleg Podelko, había declarado exultante: “Un 70 por ciento del mercado cubano está orientado a nuestra tecnología y eso representa un gran potencial y despierta el interés de los empresarios rusos”.

El cochero utilizaba la batería de un automóvil para hacer funcionar un equipo de sonido del que salía a todo volumen la canción del momento, Mala leche, del grupo local Moneda Dura, otro de los favoritos de la juventud cubana.

Un caballo de color marrón jalaba con comodidad la carreta bajo el suave sol del invierno cubano, que al mediodía aparecía en el cenit rodeado de un puñado de nubes blanquísimas. El maestro imaginó que el disco amarillo parecía allá arriba un gran huevo estrellado en medio de unas límpidas claras.

Mientras, el disco de Moneda Dura consumía energía a chorros de la batería improvisada:

Somos una masa de grasa y acero

somos como vacas que se apuran hasta el matadero

somos las hormigas que van al agujero

somos una brasa de fuego

Y todavía me encuentro con gente que vive

para ponérmela más mala

gente que no habla, sólo que te ladra

gente que escupe las palabras

Si yo no te hago daño, no es pa’ que te despeches

si yo no te hago daño

¿cuál es tu mala leche?

Al maestro le simpatizaba el grupo y se alegró cuando a fin de año había triunfado en los Premios Lucas, otorgados a lo más popular de la música cubana. Además, el cantante era hijo de un amigo de la casa. Su canción preferida era Tercer Mundo, aunque no se la sabía muy bien. Siempre la tarareaba en el baño, pero sólo recordaba el arranque: “Bienvenidos a esta fiesta, donde todo está roto donde nadie despierta, donde todo el mundo habla con la mitad de la lengua, bienvenidos a esta fiesta”.

Le daba igual no conocer el resto. Era un cubano atípico: poco musical, desganado para el ron y malo en el baile. Más bien resultaba un cubano anticuado con sus guayaberas blancas y su gusto por los paisajes de palmas reales y por irse al campo los domingos con su hijo Rubén y su sobrino Alejandro a cazar tomeguines, sinsontes y azulejos.

El maestro llegó al gimnasio en el momento en que los púgiles tomaban un descanso. Su hermano, un par de colegas y los jóvenes peleadores comentaban la noticia del día: los peloteros Yadel Martí y Yasser Gómez habían abandonado la Isla en una embarcación y estaban en un lugar desconocido intentando llegar a República Dominicana para buscar convertirse en profesionales.

Martí y Gómez, jugadores de Industriales y de la selección cubana, ya habían sido sorprendidos antes al pretender abordar un bote para abandonar ilegalmente el país por Ciego de Ávila, motivo de que se encontraran excluidos de los campeonatos nacionales.

En los últimos tiempos, las cuentas no le salían a algunos deportistas cubanos de talento sobresaliente, campeones olímpicos o mundiales, quienes recibían un estipendio mensual de 200 CUC. Uno de ellos, el jonronero Alexei Ramírez, viajó al exterior y en menos de un año consiguió un salario de 4.75 millones de dólares por cuatro temporadas como jardinero de los Medias Blancas de Chicago en Ligas Mayores.

Uno de los boxeadores del gimnasio, un negrito fuerte que pesaba 60 kilogramos, había intentado sin éxito irse en una lancha. Pero no lo sancionaron —como a los peloteros Martí y Gómez— y seguía entrenando sin problemas.

No todos los deportistas pensaban en dinero. Al peso pesado santiaguero Michael López un rival le había propuesto que se dejara ganar durante una Copa Mundial a cambio de 20 mil dólares y el cubano se negó, por lo cual recibió un homenaje político y una felicitación oficial al regresar a la isla. Michael había tenido que dejar de pelear, pues cumplía una pena de cárcel por romperle el maxilar a un joven al calor de una pelea callejera. Su cuñado, otro pugilista estelar, también purgaba prisión por pegarle en una trifulca a un tipo que al caer tuvo la mala suerte de matarse, al chocar su nuca contra el borde de la acera.

Mijail, el hermano de Michael, era flamante campeón olímpico de los superpesados en lucha libre en los Juegos Olímpicos de Pekín.

Las prácticas se reanudaron y el maestro no podía dejar de admirar el tesón y el denuedo de los boxeadores cubanos, los mejores del mundo, sin duda alguna, aunque se preparaban en condiciones pobres: por costal, tenían una llanta de camión; por suiza, un trozo de soga; por ring, unas tablas viejas cubiertas de lona. Aun así, en las Olimpiadas de China el equipo cubano había sido el más afortunado al ganar ocho medallas de once disputadas, a pesar de verse obligado a recomponerse en pocos meses porque sus principales peleadores estaban separados del deporte por cometer indisciplinas o haber escapado del país para convertirse en profesionales.

El maestro volvió a casa, se bañó, se quedó en shorts y camiseta y cenó. Se sentó junto con su esposa y su suegro a ver la programación nocturna del canal 57, uno de los cinco canales de la televisión cubana que era su preferido porque transmitía durante las 24 horas espacios de Telesur, Venezolana de Televisión, Televisión Española y Discovery Channel. No se había acomodado todavía, cuando un chispazo de la mente le recordó que era su noche de guardia en la escuela.

A la esposa le disgustó la repentina desmemoria del marido y creyó advertir una cana al aire en el ambiente. Antes de que se armara la bronca, el maestro se vistió de prisa, agarró la bicicleta china Forever de su suegro y llegó a la escuela en media hora. Los alumnos terminaban de cenar y su función consistía en ocuparse de que hicieran tarea durante dos horas en las aulas, además de revisar la limpieza y la organización de los albergues.

La supervisión del estudio nocturno solía serle difícil después de la puesta en marcha de un novedoso programa para impartir clases por televisión. En cada aula había aparatos y muchos maestros los encendían para ver la pelota junto con los alumnos. Pero él provenía de la disciplina férrea de las escuelas de los años 80 y no toleraba que prendieran la tele en horas de tarea.

Recorrió las aulas un par de veces y otro maestro le contó que en la tarde dos muchachas habían reñido y una le había clavado un tenedor en la frente a la otra, sin daños serios. Además, que finalmente la policía tenía en sus manos a una joven que durante meses se había hecho pasar por una colegial para saquear los dormitorios de las escuelas de la zona.

La verdad era que ya le agotaba trabajar con jóvenes y había pensado en impartir clases de enseñanza primaria. Los niños parecían ser más dedicados al estudio. Una investigación de la UNESCO situaba a Cuba en el primer lugar de América Latina en conocimientos de matemáticas y lectura de tercer grado, así como de matemáticas y ciencias de sexto grado, con cien puntos por encima de la media regional.

Se dirigió a los albergues de las muchachas, que estaban vacíos hasta que terminara el horario de estudio nocturno a las diez de la noche, pero antes pasó a uno de los lavabos comunes y orinó cuidando de no mojarse los pies en los charcos de agua del piso. No podía ver casi nada, pues la única bombilla que colgaba del techo estaba fundida.

Entró en un dormitorio de la planta baja. Del piso superior caían goteras, las ventanas estaban claveteadas con tablas de cajas de vegetales y las paredes desconchadas necesitaban una mano de pintura. Comprobó que todo estaba en orden y se encaminó a la puerta de salida otra vez.

Pero antes el maestro observó las literas. Le gustaba detenerse a verlas. Estaban primorosamente tendidas con sábanas blancas y con toallas de colores alegres en forma de cisnes y patos. Sobre las almohadas había pequeños osos, perros y conejos de peluche.

Parecían flores intactas después de un bombardeo.

Rubén Cortés (Pinar del Río, Cuba, 1964). Periodista y narrador. Graduado de periodismo por la Universidad de La Habana. Radica en la CDMX desde 1995. Ha sido corresponsal de guerra. Autor de “Crónicas de guerra. Afganistán e Irak en el frente de batalla”; “Nueve meses en la eternidad”; “Cuba, Cuba”; “Un bolero para Arnaldo” y “Cuba sin ti”. Ha sido director de los periódicos La Razón de México y ContraRéplica. Es comentarista en el noticiero de Joaquín López-Dóriga en radio Fórmula y articulistas en diversos medios.