Clásicos incontestables, dramas contemporáneos, historias coming-of-age y sitcoms se abren paso en el segundo compendio de series propuestas por la redacción purgante.

El Show de Mary Tyler Moore

Oprah Winfrey (ese ejemplo de superación personal) jura que este sitcom, transmitido entre 1970 y 1977, no sólo es su programa de TV favorito, sino que además es la inspiración que la guió para cambiar su vida. Conociendo su historia, no es poca cosa. También figura en numerosas listas de los grandes clásicos de la historia de la televisión y todavía hoy se le considera revolucionario. Es por eso que vale la pena rescatarlo de las aguas del olvido. Miss Moore (1936-2017) ya era un rostro célebre al ser co-protagonista del famosísimo Show de Dick Van Dyke, que fue una de las comedias más celebradas en la época del blanco y negro. Alta, espigada, con piernas de bailarina (ella solita puso de moda los pantalones pescador en una era) y radiante de carisma, la actriz buscó destacar en cine, pero por alguna razón, no conseguía sacudirse la imagen de Laura Petrie, el ama de casa sagaz y solidaria que siempre sacaba del atolladero a su marido, Rob, el popular titular de la serie; así cuando le propusieron volver a la TV (en aquella época solo existían 3 cadenas), lo que quiso fue romper con esa imagen y dar vida a la coyuntural mujer soltera de más de 30 que no necesita un matrimonio para definirse en la vida. La idea era descabellada para los ejecutivos (los programas de mujeres protagonistas como That Girl! Hechizada o su sucedáneo Mi bella genio, tenían un hombre de soporte), pero se la jugaron y el resultado cambió para siempre el panorama de las ondas. Después de romper un compromiso matrimonial que no daba color, Mary Richards, sensacional y vivaz, llega a Minneapolis a trabajar en una estación de TV como productora asociada del informativo de la noche; renta un apartamento, sale en citas y hace amigos, mientras filosofa con humor y encanto, acerca de las más curiosas circunstancias cotidianas, por lo que no es exagerado decir que es pionera en los terrenos que después glorificaron a Seinfeld (el show que trataba acerca de “nada”); aunque en el show de Mary, la chica de la tele, sí que hay tema y tela, con grandes cómplices: Ed Asner (un gran actor de carácter) es su jefe, Lou Grant, un tipo gruñón pero adorable; la legendaria Betty White es (aunque parezca increíble) una bomba sexy como la “happy homewrecker” que tiene un programa de cocina estilo la Señora Zárate, y Gavin MacLeod, que recordarán como su capitán en El Crucero del Amor, como un redactor de noticias que dejaba a George Constanza en la lona si de sarcasmo se trataba, entre otros personajes que aún hoy son recordados -este programa generó nada menos que tres spin-offs de mucho éxito-. Feminista sin ser regañón, alegre sin ser cursi, inteligente sin ser esnob, El Show de Mary Tyler Moore es un clásico que se daba el lujo de romper tabúes en una época en la que los valores sociales y morales estaban cambiando (¡Mary tomaba pastillas anticonceptivas! ¡Había sexo entre cortes comerciales! ¡Alguien se engancha a los somníferos! ¡El racismo era tratado como lo que era!) y sin ella, ninguno de los programas cómicos que tanto furor causaron en los 90 (¡Hola Friends!) no habrían existido. Mary es maravillosa y está disponible para ser descubierta e iluminarles el mundo con una sonrisa, en versión original, en YouTube.

Mad Men

La perfección no es humana. Buscarla es bueno, alcanzarla es tan peligroso como falaz. Hay algunos momentos o cosas que se acercan demasiado. En las formas del arte la aparente noción de perfección es la incapacidad de entender una obra manera: es imposible modificarlas o adaptarlas, adquieren un sentido de totalidad. En la era dorada de la televisión: finales del siglo XX y principios del XXI, cuando las producciones tenían la misma calidad que las del cine, no se vivía dentro del formato ligado a los comerciales y aun no se contaba con las plataformas de contenido que buscaban alargar innecesariamente el contenido, se alcanzaron cumbres como The Wire, The Sopranos, Breaking Bad y mi favorita Mad Men. Hablamos de una obra total, donde cada aspecto está ejecutado con meticulosa precisión. Libros y ensayos pueden ser objeto del diseño de producción -cajetillas de cigarros, cristalería o platos Chip & Dip; el diseño de vestuario y la evolución de los personajes y las décadas dentro de él -desde el Eisenhower Chic de finales de cincuentas, la elegancia desgarbada en la era Kennedy y el estilo Hippie-; de las actuaciones o dirección. Sin embargo y sin menospreciar ninguno de los aspectos ya mencionados, la parte en la que Mad Men supera a cualquier otra serie es en su escritura. La forma en la que el tema, la trama y el diálogo entrelazan las escenas los capítulos y las temporadas. Mad Men es un estudio de como se puede condensar el desarrollo social en los turbulentos sesenta dentro del drama individual de una mujer que inicia como secretaria y emerge como una mente individual y creativa, hombres cuyos valores generacionales son superados y la confrontación directa del sueño americano, sus luces y sus sombras, desde el personaje central: Donald Draper, un doble, un nombre falso, como la promesa, rota, incompleta e injusta, de Estados Unidos. De todas las cosas que es Mad Men, es pertinente reparar en ella como una metáfora de su contenido central: la publicidad. De como lo efímero permanece. Si muchas series, buenas, en su final encuentran su eslabón más débil, Mad Men resolvió de forma simétricamente perfecta con el principio, el conflicto central del protagonista, cuando entiende que para ser uno tiene que encontrarse en libertad, sin pretender, sin fingir, dejando que el universo fluya en uno mismo.

Time

Como consumidores de series estamos habituados a las producciones estadounidenses por la cercanía que tenemos con los gringos. Esa proximidad con sus contenidos nos ha acostumbrado a historias extensas que pueden ir desde tres a ocho temporadas, o más, con entregas de 12 capítulos en promedio por temporada y una duración que oscila entre los 40 y 58 minutos por episodio. Sus narrativas tienden a matizar el elemento atractivo para mantener en suspenso a la audiencia (un nombre, un hecho, un nuevo personaje) y lo exageran para demandar un mayor compromiso de fidelidad por parte del público para que no se aparte. Contrario a ese sistema, los británicos optan por lo reducido y lo sobrio para contar lo que quieren contar. La BBC, por ejemplo, produjo Time (2021), una breve serie de cuatro episodios con duración aproximada de 45 minutos cada uno para sumergirnos en un drama carcelario que se sostiene en la propia naturaleza humana de sus personajes. Sin forzar nada y sin sensacionalismos, ni exprimiendo de forma prolongada su historia, la trama nos muestra como plato fuerte al actor Sean Bean en un papel atípico a los que le conocemos. En este caso no es un villano despiadado o un líder encabezando el bando de los buenos, sino un hombre lleno de complejidades internas que ejerce como maestro pero es condenado a prisión por homicidio imprudencial propiciado por una enfermedad como el alcoholismo. Previo a ingresar a la cárcel ya experimentaba contradicciones, tal como nos ocurre a los individuos con el devenir de la vida en distintas etapas o conforme a las circunstancias que aparecen en el camino, pero es tras las rejas cuando potencia esa confrontación consigo mismo por temas como la culpa, el remordimiento, los dilemas morales y la mortificación. Adentro conoce a Eric, jefe de custodios personificado con maestría de contención actoral por Stephen Graham. Distante de los estereotipos de autoridades penitenciarias violentas y despiadadas, el guardia de Graham tiene valores, comprensión por los demás y una profunda crisis moral por la pena que le embarga: aceptar chantajes con tal de proteger a su hijo, un joven delincuente encarcelado en otro penal. Alrededor de estos dos hombres existen universos y personas que dependen de ellos, o bien, intentan rehacer su vida sin su presencia, y es allí otro drama dentro del drama que involucra a estos dos sujetos. Las subtramas importan igual que la trama, pues en ellas es donde se observa o aprecia la consecuencia de los actos o los reflejos del infortunio, tal como ocurre con el careo que sostiene Mark (Sean Bean) con la familia del hombre que mató por accidente para pedir perdón. ¡Qué escena! Redondear todos los hilos para contar mucho en tan poco, y además hacerlo ver sencillo, es un reto bien logrado por Time gracias a la precisión del guión y el timing perfecto de la dirección. Por si fuera poco, la serie ofrece la posibilidad de disfrutar cada episodio sin maratonear, es decir, concede la oportunidad de procesar cada capítulo como si de una película se tratara. Y es que no es para menos: la vida en prisión es dura, tal como lo es estando en libertad para tipos como Mark y Eric.

The Morning Show

The Morning Show, creo, reúne los condimentos necesarios para pensar en ella como la bandera de una nueva oleada de series de televisión de no-ficción con cosas qué decir sobre los tiempos oscuros que nos acontecen. Pese a que por momentos coquetea con el progresismo neoyorquino que advertía Leila Guerriero, la historia, los personajes y la tensión cargada de crudeza e ironía con la que están estructurados los diálogos de la serie producida por Apple permiten que se desarrolle un producto con ambición y repercusión social. Por mucho que el detonante de la trama sea la reivindicación al movimiento Me Too, TMS propone un transito más profundo por los lugares más oscuros de la televisión nacional —ese Vietnam inexpugnable— y de las capas sociales y disfuncionales de lo que la ficción histórica denominó AMERICA. Sin recurrir a una agenda inflexible, reflexiona sobre el ejercicio de poder en las relaciones de subordinación, el abuso y el acoso sexual, la precariedad laboral, la crisis sanitaria desencadenada por el Covid-19, el racismo sistémico, el cambio climático, la brecha entre el feminismo light y el feminismo de resistencia, la asunción del megalómano de Donald Trump y la extrema derecha, el periodismo corporativista y la perversa relación entre el poder económico y los medios de comunicación. Si me lo permiten, Jennifer Aniston —también productora de la serie junto a la coprotagonista Reese Witherspoon— borda el papel de su vida como presentadora de televisión y víctima de las contradicciones ideológicas propias de nuestra era. Y por último, propongo una reverencia colectiva para Billy Crudup, que destila un carisma que no solo ya quisiera cualquier director de cadena de televisión, sino cualquier anchor sensacionalista, reportero del clima y profesional del telepromter.

True Detective

Lo que realmente dota de genialidad a la primera temporada de True Detective (y para mí la única que existe) es, sin duda, la contraposición y dualidad de sus dos protagonistas: Martin Hart (interpretado por Woody Harrelson) y Rust Cohle (con un inspirado Matthew McConaughey). Durante los ocho capítulos que conforman la miniserie, ambos personajes danzarán entre su relación profesional y personal, siendo en este último plano donde se inmiscuye más la narrativa para develar sus condiciones más humanas. La trama policiaca, de destreza destacable (además de una estructura narrativa hecha a partir de dos encabezados y una elipsis temporal), funciona como marco para el enfrentamiento entre dos hombres que parecieran ser polos opuestos, pero que se complementan para coexistir. El discurso y debate ontológico de la espiritualidad de ambos aparece desde el primer momento de la serie, y navega entre sus revelaciones, vulnerabilidades, y explosiones; construcción que deja que la dicotomía nos revele la idea más importante que da sentido a esta historia: el papel de las fuerzas del bien y del mal y de un nihilismo expuesto ante una filosófica manera de ver la luz en la felicidad. La gran tesis de Bertrand Russell conquistada después de todo. La sobriedad de la dirección de Cary Joji Fukunaga, que otorga una atmósfera que se sostiene durante toda la serie, justifica un ritmo logrado y que influyó en un gran número de series y películas que quedaron marcadas por el estilo de True Detective. Tal vez la mejor miniserie de la historia.

Doctor en Alaska

Joel Fleischman, un médico judío neoyorquino recién graduado, aterriza en un lugar recóndito de Alaska, Cicely, con el objetivo de obtener la beca con la que ha financiado sus estudios en la Universidad de Columbia. En un local viejo instala su consulta y se involucra en la vida de un pueblo que poco parece ofrecerle… Esta es la premisa de la serie Doctor en Alaska, emitida por primera vez en 1990 y catalogada ahora por muchos críticos como una serie de culto. Las aventuras del Dr. Fleischman, disponible ahora en la plataforma Filmin, nos sitúan en un pueblo inhóspito en el que aparentemente no sucede nada. Sin embargo, durante sus seis temporadas conseguimos sentirnos parte de una extravagante familia en la que la simple experiencia de compartir es lo más maravilloso de vivir. El choque de culturas entre lo urbano y lo rural y el retrato de una comunidad que comparte una serie de valores se van descubriendo con la mirada del que viene de fuera, con una conexión emocional a través de la música y con una infinidad de referencias culturales. Alaska es una metáfora de la lejanía emocional a la que nos enfrentamos los humanos al intentar encontrarnos con nuestra esencia. La introspección vital de nuestro doctor preferido hace que queramos vivir allí donde pasean los arces.

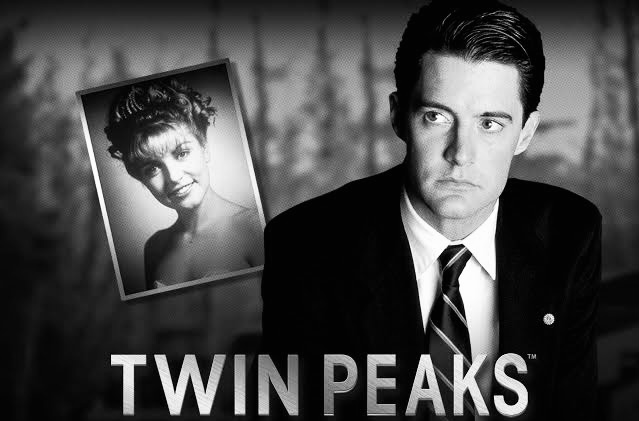

Twin Peaks

La serie Twin Peaks (1990-2017) es un caso singular: 3 temporadas en 27 años, 48 capítulos, varios libros publicados, el surreal spin-off/precuela en cine Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992), un pseudo/documental/extra DVD Twin Peaks: The Missing Pieces (2014) y dos nombres que cambiaron la historia de la televisión para siempre: David Lynch y Mark Frost. Una trama que provoca más preguntas que respuestas, orillando a cientos de teorías e interpretaciones: el agente del FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) es enviado al boscoso pueblo de Twin Peaks, en el estado de Washington, para investigar el asesinato de la hermosa estudiante Laura Palmer (Sheryl Lee), cuyo cuerpo aparece flotando en el río, envuelta en plástico. David Lynch despliega toda su obsesión abstracta y onírica dentro de un entorno aparentemente tranquilo, donde empiezan a desfilar toda clase de personajes extravagantes, intrigas incestuosas, siniestros doppelgänger, habitaciones rojas como portales a otras dimensiones y una hilarante obstinación por el café y el pay de cereza. El espectador llega igual que el agente Cooper a la apacible (pero misteriosa) comunidad, con las mejores intenciones de resolver el caso asignado y revelar la verdad, aunque tenga que asomarse al lado más oscuro de la vileza inquietante. Si la primera temporada provocó una Twinpeaksmanía inesperada (con todo y una festividad anual), la segunda significó un ligero declive debido a diferencias creativas con el estudio y el exceso de trabajo de David Lynch, mientras preparaba Wild at Heart (1990); la tercera, en cambio, llegó 25 años después añadiendo nuevos personajes y ominosos misterios. Twin Peaks es tan divertida como siniestra, tan sorprendente como inusual, 30 años antes de ejercicios televisivos recientes como Guerra de Tronos (2011) o The Walking Dead (2010). David Lynch, con toda la coherencia lúgubre y jovial de sus obsesiones, traslada a la audiencia a la médula de lo desconocido, que no puede menos que soportarse lejos de casa, todo el tiempo con una presencia extraña que acecha en las sombras y la sensación escalofriante de que “algo” sucederá. Twin Peaks se vuelve inolvidable por la yuxtaposición de imágenes y momentos icónicos, llenos de belleza abstracta. Las series de televisión cambiaron aquí de manera indiscutible, resultando, incluso, premonitorio del bullicio serial que vendría con los años. No debe olvidarse nunca que el hombre detrás de Twin Peaks, venía ya de filmar esas obras maestras conocidas como Eraserhead (1977) y Blue Velvet (1986).

Buffy The Vampire Slayer

Cuando a cualquiera de nosotros se nos pregunta quién es nuestro superhéroe favorito, entre las respuestas suelen abundar los mismos de siempre: el murciélago, el de acero, el arácnido, y quizá como una variante habrá quien mencione a la maravillosa -muchos desde la lascivia-, pero entre las sombras de lo cutre y el bajo presupuesto de la televisión noventera se encuentra escondida una chica californiana, ex-porrista rubia y petite, despertando ante las despiadadas inclemencias de la vida adulta mientras todavía trata de sobrevivir a los demonios de la adolescencia. Una cazavampiros. Y es que justamente eso era Buffy The Vampire Slayer, un coming-of-age de siete temporadas montado en metáfora para representar las dificultades de crecer especialmente cuando se es todavía más diferente al resto. Basada en la fallida película homónima de 1992, nadie daba un peso por este relleno de la WB que ahora se presentaba en cuerpo de Sarah Michelle Gellar, la scream queen que cargará con esa estaca por el resto de su vida; su Buffy no era una serie dirigida únicamente a las mujeres, pero sí nos hablaba de una forma muy directa al retratar el doloroso despertar como mujer y la toma de conciencia sobre ello, convirtiéndose en un referente peculiar de fortaleza cuando estos no predominaban, o al menos no desde una visión incierta y del bajo mundo, como esta. La falta de expectativas que predominaban ante una serie adolescente y sobrenatural como Buffy le permitía tomarse toda clase de libertades creativas que terminaban resonando en un público que buscaba algo más que historias de amor y fantasía desde una perspectiva optimista, aquellas que nos acercaran a situaciones de supervivencia ante los demonios que confrontábamos en la vida real. Desde el súbito desinterés del ser amado después de la primera relación sexual, hasta dos lesbianas amándose con libertad pasando por la muerte de la madre, el deseo sexual de una líder vulnerada y la pequeña responsabilidad de salvar al mundo mientras se baila en el bar de mala muerte de moda en botas altas y gabardinas de cuero, con un episodio musical u otro completamente en mute, la serie se convirtió en una guarida que llegó para revolucionar el sentido de identidad de aquellos que alguna vez se consideraron parias.