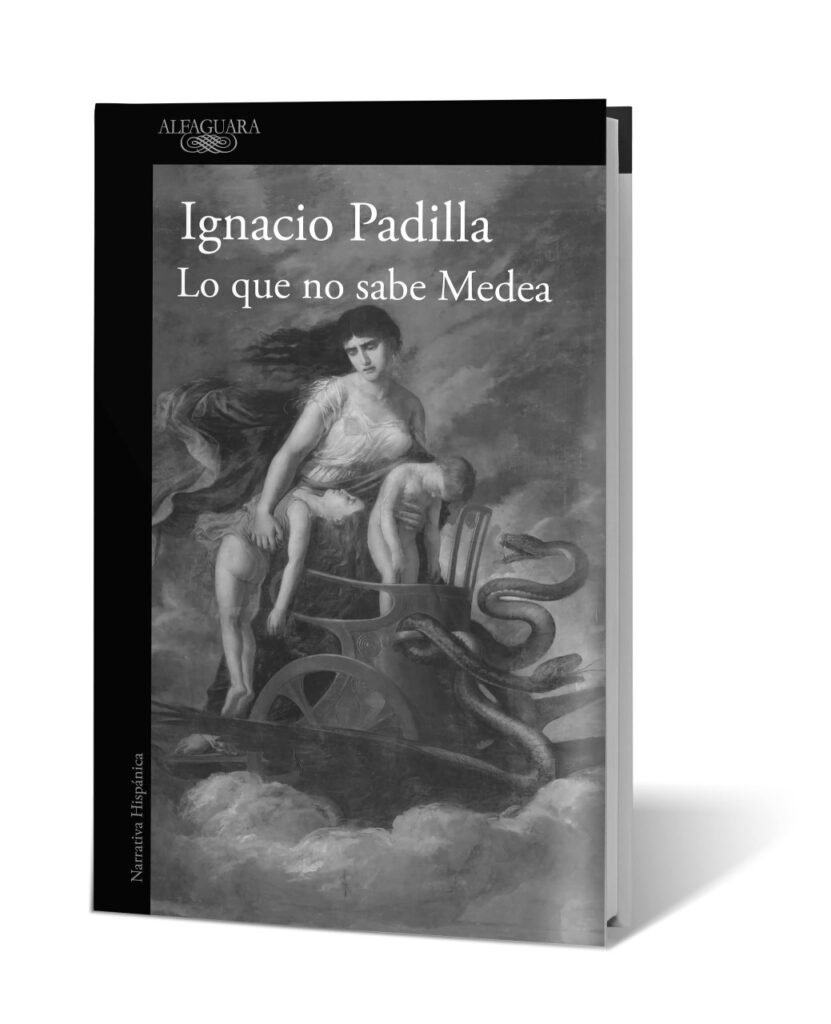

Tendría que empezar por decir que al leer Lo que no sabe Medea, novela póstuma del mexicano Ignacio Padilla (1968-2016) recién publicada por Alfaguara, no soy realmente objetivo.

Durante más de una década previa a su muerte prematura y trágica, personalmente me unió a Nacho una amistad cálida y llena de alegrías. No fue solo mi mentor, fue mi amigo y siempre me trató como a un par, no con la pedante condescendencia de otros miembros de su generación (y no hablo del mentado Crack, sino de algunos de sus coétaneos) se mostraban con ciertos escritores novicios –no con todos; hasta en la discriminación existe la selección. No es lo mismo un gacetillero cualquiera salido de un taller de casa de la cultura, que el benjamín dorado de un magnate cultural, o la primorosa hija genio de un embajador en retiro, claramente—. Nacho siempre fue solidario, generoso, entusiasta. Sus alumnos pueden dar fe de ello y quienes lo quisimos también. Es por ello que adquirí y empecé a leer el libro de inmediato, y es por ello que tengo sentimientos muy encontrados al escribir sobre mi lectura hecha de una pesadilla (en la acepción que tiene como sueño perturbador e inquietante que sacude la mente y rompe el trance) llena de prodigios y penumbras.

Lo que no sabe Medea llega a librerías seis años después de ese horrible día en que, abruptamente, Nacho abandonó este plano para convertirse en astronauta y vagar por el resto de la eternidad por el cosmos. Cuando esto ocurrió, llevaba unos 18 años (posiblemente desde 1998) obsesionado con la tragedia de los vástagos asesinados de Josef Goebbels y su infausta consorte, Magda, mujer que se consideraba a sí misma la überfrau del Tercer Reich, madre de la Fatherland, y enemiga natural de la más bien insípida Eva Braun o de la visionaria y aparentemente Leni Riefenstahl (que funge de hada madrina malaonda en páginas de esta novela, en un acto de temeraria creación por parte del autor).

Elegante y vanidosa hasta la hipérbole, Magda se fantaseaba a sí misma una mezcla de la diosa Hera y Marlene Dietrich (que ya para entonces era persona non grata en el régimen por denunciarlo desde Hollywood) y sus hijos con Goebbels (su segundo esposo), Helga Susanne (1932), Hildegard “Hilde” Traudl (1934), Helmut Christian (1935), Holdine “Holde” Kathrin (1937), Hedwig “Hedda” Johanna (1938), and Heidrun “Heide” Elisabeth (1940), tenían la obligación de ser absolutamente perfectos querubines de la raza aria [que todos sus nombes comenzaran con H es un poco ingenioso homenaje paterno a su amado líder, Adolf Hitler]. Como se sabe, el 1 de mayo de 1945, al caer Berlín, en el búnker del Führer, Magda herself, al estilo de la semidiosa Medea, asesinó a su prole para evitarles la “humillación” de ser arrestados por los soldados soviéticos que habían ganado las calles. Pero donde por su crimen Medea fue castigada por el Olimpo a ser exiliada como una cara de la luna, Frau Goebbels pasó a ser material de leyenda urbana, donde sus hijos (o algunos de ellos), como Anastasia Romanova, se rumorearon supervivientes de la masacre maternal –que no bolchevique— y presuntamente vivos en algún rincón de Europa o en el soleado exilio argentino que arreglaron de manera subrepticia (cuentan) con Perón.

Este es el punto clave de la historia: ¿de algún modo sobrevivió algún Goebbelskind a su ominoso destino? Esta incógnita da origen al entramado que Nacho teje de una manera obsesiva, eficiente y desde distintos ángulos y tonos, lo que es su estilo perenne: no conozco a ningún escritor de su generación que con aplomo, arrojo y una gracia sublime, se lanzara de un párrafo a otro con el lector para conducirlo del horror más visceral, a la carcajada más socarrona, a veces en una misma escena.

Cuando alguien lee una novela de Nacho Padilla (Si volviesen sus Majestades, Amphytrion, El daño no es de ayer o la formidable La gruta del Toscano), descubre que no es lo que se imaginaba al abrir el primer capítulo; nada es lo que parece, cada personaje tiene vida propia, la trama real se revela por capas y todo funciona como un encantamiento –Nacho creía en la magia—: de este modo, el autor toma a un personaje que existió y pudo hacer esta crónica negra del alma para que funja como un Virgilio impresionante: Herbert Quandt (1910-1982) fue el maltratado hijastro de la volátil y guapetona Magdita Rietschel, que se casó obviamente por la lana, con su padre, el poderoso empresario Günther Quandt en 1921, antes de siete meses le hizo un hijo, Harald (1921-1967) y luego de ocho años tuvo a bien aplicarle un ventajoso divorcio que la dejó very rich, antes de lanzarse a los brazos de Goebbels, justo en 1930, para ser primadonna del ascenso y caída del Nacional Populismo, digo, Socialismo. Ni siquiera la antes mencionada Eva o la tristemente célebre Unity Mitford, la famosa aristócrata inglesa (hermanita de las inefables Nancy y Jessica, pilares de la literatura y el periodismo del siglo XX, misma que se metió un tiro en la sien cuando Alemania invadió Polonia en 1939, pero falló y quedó estupidizada y paralizada por el resto de su vida) estuvo tan cerca de Hitler ni ejercía una cierta influencia sobre él como esta rubia fanática que se embarazaba compulsivamente para ser la ‘primera dama’ del régimen del que el brillante Pepito era el amo y maestro de la propaganda, usando indiscriminadamente a sus rubilindos retoños para efectos de imagen pública (imagínense a la familia Von Trapp de The Sound of Music, pero versión Rosemary’s Baby).

Yendo en cuatro puntos narrativos que se encuentran y desencuentran, Quandt y su hermano Harald, exploran las posibilidades de que cuatro personas –una presunta niña santa italiana, un exsoldado moralmente quebrado de la RDA, una deprimida cantante de ópera argentina y una enigmática escocesa—podrían ser (o no) supervivientes del pecado mortal de Magda Goebbels, los niños perdidos y arrastrados por la vorágine de la historia, de la proverbial visión de los vencidos: la sordidez de la postguerra, el constante estado de choque en los 60, los fantasmas del Holocausto: detrás de los ojos de estos seres atormentados están ahí, blondos como el sol, ataviados con dirndls y lederhosen, cantando el Deutschalnd, Deustchland, Über Alles en un coro dirigido por su mütterlein infernal.

Padilla teje los hilos, crea las imágenes que se descubren en el ojo del lector como actos de un majestuoso teatro guiñol enfocado en lo siniestro, en la tradición gótica de que el pasado (como nos enseñaron Henry James y Daphne DuMaurier) se manifiesta de manera implacable en el presente para asfixiar, como una campana de cristal, la posibilidad de un futuro; y lo hace de una manera tan inquietante como prodigiosa, haciendo que el lector pase las páginas con una intriga que casi raya en la desesperación para saber cómo es que termina este conjuro, o si queremos de que realmente haya un desenlace.

A lo largo de sus últimos años (que no sabíamos que lo eran) Nacho y yo tuvimos largas conversaciones acerca de esta historia y de cómo lo obsesionaba; soy testigo de primera mano de la investigación que hizo al respecto, para crear los perfiles, tanto de la omnipresente y temible Magda, una especie de kaijū literario que domina estas páginas, como de los niños que no existieron y de las vidas –sombrías que fueran —que podían haber vivido, de no haber sido triturados como parte del último gran acto de propaganda de su padre, el escupitajo final de una dictadura caprichosa y asesina, que los equipara (no sin un dejo de espanto) de una manera irónica, con los niños asesinados con sus madres en campos como Buchenwald o Auschwitz-Birkenau.

Lo que no sabe Medea es una sublime y ambiciosa novela de horror. Esto es indiscutible. El horror y terror moral del que hablaba Joseph Conrad en The Heart of Darkness. También es una exploración de las penumbras del alma, una mirada a un mundo que ya no existe, pero que en cierta forma dio origen a este en que vivimos. Es una elegía, como el Kindertötenlieder de Mahler, para niños que no crecieron, y para adultos que fueron heridos de niños. Un rompecabezas existencialista que es también una novela gótica, un cuento de hadas fracturado y el colofón a una carrera brillante, de un escritor único en su clase; es una novela que como solo unas cuántas –hablo, por ejemplo, de The Unicorn de Iris Murdoch, Aura de Carlos Fuentes, La muchacha en el balcón de Juan Tovar o Ghost Story de Peter Straub —consigue adentrarse en el subconsciente de quien la lee y se reproduce en sus sueños. Por eso, como dije antes, es artífice y consecuencia de una pesadilla, literalmente.

No tengo manera de saber de cierto –solo supongo –si esta versión es la versión final y definitiva (fetén, que diría Nacho) de esta novela: Nacho escribió tantos borradores y de ellos canibalizó quirúrgicamente partes, que no sería de sorprender que tuviera más ideas de cambios y correcciones el día que lo sorprendió, artera, injusta, la muerte. Lo que sí sé, es que se trata de una obra monumental y extraordinaria, no solo en su canon, sino en la literatura en español en este siglo, y que al leerla, uno no puede evitar ese agridulce deseo de que ojalá estuviera Nacho aquí, porque seguro tendría mucho más para narrar.