Clásicos contemporáneos, dietarios, novedades editoriales, poemarios descarnados y homenajes urbanos desfilan en las lecturas del mes propuesta por la redacción purgante.

Soñar como sueñan los árboles; Brenda Lozano

Hay una característica especial en la narrativa de Brenda Lozano. En cada una de sus obras (Brujas, Cuaderno ideal, Todo o nada, Cómo piensan las piedras) se aprecia una agilidad narrativa, mas no se sienten escritas “al vapor”; por el contrario, hay en cada una detalles entrañables, giros argumentales vivaces y personajes muy bien dibujados. Lozano (CDMX, 1981) es una gran observadora de detalles e imitadora de voces que sirven para su notable elaboración de atmósferas. En su novela más reciente, Soñar como sueñan los árboles, la autora adopta el estilo estructural del thriller policiaco (si bien los policías tienen participación limitada) y recrea con tino la Ciudad de México de 1946 -aquél Distrito Federal ignorado por Yáñez y otros autores de la época, en favor de loas rurales, que solo un puñado de autores como Rodolfo Usigli logró capturar para la posteridad, aunque la gran mayoría de las películas de la “época de oro” se ambientan ahí-, para involucrarnos en la historia de Gloria Felipe, la hija de una célebre diseñadora de modas, ama de casa de clase media, cuya única hija le es robada a pleno día, en un parpadeo. Las consecuencias y ramificaciones de este secuestro dan pie no a una sola trama, sino a varias historias que se entretejen para hacer un diorama fascinante de una sociedad que hoy en día ya está extinta. Esta historia, con bases en un relato real y con ecos de algunos célebres casos de la época, como el rapto del niño Bohígas, que tanto furor causó en esa época, es el lienzo que con elegancia, presteza, chispa y empatía, Brenda Lozano usa para presentar los bocetos de las diversas mujeres que desfilan por sus escenarios; mujeres vivas, llenas de dudas, de alegrías y de penumbras, madres capaces de literalmente cualquier cosa para proteger a sus hijos y hogares, o para dar sentido a sus vidas, más allá de los estereotipos que las constriñen en un lugar en el tejido social de la capital mexicana, la región más transparente del aire, que ya era un fantasma cuando Carlitos Fuentes escribió sobre ella. La burguesía se retrata sin nostalgia, con detalle: las protagonistas, Gloria y Nuria Valencia, que es una rareza (una mujer casada que trabaja) se mueven al ritmo que toca la voz narradora, una voz femenina e intrigante que maneja el suspenso con la maestría que se adquiere de Hitchcock; hay misterio, humor, compasión y una galería de personajes que una vez recibidos, no se irán tan fácilmente. Una lectura entretenida, irresistible, mas no por ello exenta de un poso de historia que no se deja llevar por el viento.

Las hijas horribles; Blanca Lacasa Carralón

Las hijas horribles (Libros del KO), de Blanca Lacasa Carralón, explora cómo el patriarcado atraviesa la maternidad y tensa unas relaciones ya de por sí ambiguas entre madre e hija. Las exigencias de la maternidad frente a las de la paternidad más tradicional (cuando no arcaica) son inverosímiles por su exigencia, abnegación y robo constante de la identidad de la mujer, lo que genera conflictos, sobre todo en la hija. La autora comienza diciendo que ve un patrón muy claro de reproches de madre y conflictos con estas en sus amigas y conocidas y se adentra en cómo la cultura cinematográfica ha representado las discusiones y envidias madre hija, pasando por supuesto por explicaciones freudianas y hasta las más actuales por parte de psicólogos evolutivos, perinatales y sociólogos, sin dejar de lado muchos testimonios a modo de confesiones de mujeres anónimas y la culpa que vemos asociada a la poco estudiada hijidad, concepto muy nuevo en estos campos. Un ensayo necesario y muy ameno que se aleja de la autoayuda y de la autocompasión más trillada.

Claus y Lucas; Agota Kristof

Hablar de la obra de Agota Kristof como una escritura atravesada por el exilio me parece inexacto. En realidad, la prosa minimalista y sin oropeles con la que concibió El gran cuaderno, el prólogo en forma de novela que da origen a la trilogía condensada en Claus y Lucas, no está atravesada por su condición de exiliada, sino esculpida desde el desarraigo, que es distinto. Habiendo dejado atrás a la Hungría de la posguerra —ocupada, saqueada y despersonalizada por el ejército ruso—, compatibilizó su trabajo en una fábrica suiza de relojes con la escritura primitiva de unos poemas que no se convertirían en nada excepto el preludio de una musicalidad con apenas lirismo. Kristof aprendió francés —su lengua de escritura— de manera autodidacta, abandonó la fábrica y comenzó a granjearse una reputación en una escuela de teatro. Esta última circunstancia explica dos cosas: su estilo seco y directo y esa vena de dramaturgia brechtiana que se revela en sus diálogos, el humor sombrío y el vacío melancólico. Si uno se limita a pensar en Claus y Lucas solo como el salvaje ejercicio de supervivencia de dos hermanos gemelos abandonados por su familia y puestos al cuidado de su abuela en una Hungría nebulosa, quizá se pierda una inmejorable lección sobre el poder de las palabras; palabras que, como reza uno de los pasajes más estremecedores de la primera parte de la historia, a fuerza de repetirlas «van perdiendo poco a poco su significado, y el dolor que llevan consigo se atenúa». Cuando alguien que ha pasado por lo que ha pasado Agota Kristof dice que se planteó la literatura como algo personal, está claro que no alude a una figura retórica.

La balada del café triste; Carson McCullers

Probablemente escrita bajo ese vetusto y luminoso principio chejoviano que insta a no juzgar a las protagonistas de la historia, La balada del café triste (1951), cuya historia se centra la poco sutil Miss Amelia, una heredera de viejas y vastas tierras y costumbres, su matrimonio de apenas algunos pocos días con un rufián melancólico, la aparición del escalofriante primo Lymon y un pueblo al borde de la extinción que en realidad hace las de un protagonista omnipresente, este libro que está pronto a cumplir siete décadas de circulación parece mostrarse como un retrato transparente de los límites –apenas distinguibles– de la naturaleza humana al posarse frente a los complejos momentos de interacción entre personas que, como excelsos radicales y freaks, reconfiguran la forma en que miramos y percibimos los días. Así, a través de esta especie de triángulo de lados desiguales, –que para efectos prácticos se denominará amoroso–, puede observarse la manera de (no) actuar, de conmoverse, de desarticular lo prescrito, de deformar la cotidianidad y los gestos más comunes. Carson McCullers no duda en hacer observaciones sombrías sobre las relaciones humanas, apuntando como en toda su literatura a las características del dolor, de la soledad y la opresión. La escritora, también autora de la meritorio Reloj sin manecillas, parece dejar constancia una vez más de aquello de lo que hizo gala con demasiada consideración: tuvo (mucho) más que decir que Hemingway y, Dios sabe, lo dijo mejor que Faulkner.

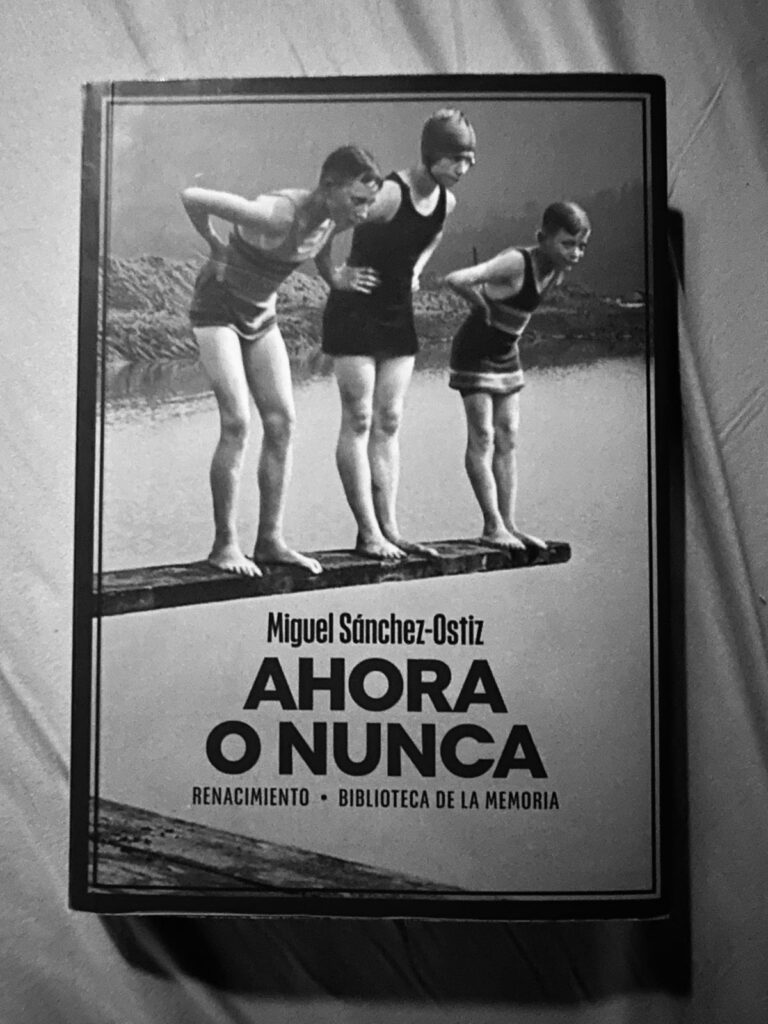

Ahora o nunca; Miguel Sánchez-Ostiz

No tendré la osadía de afirmar que es el mejor de los dietarios de Miguel Sánchez-Ostiz, pero es el que yo prefiero, entre los que he leído, hasta la fecha. Publicado a mediados del 2022 por la editorial Renacimiento, comprende las anotaciones correspondientes al año 2016. En sus páginas, no es que el autor se desentienda totalmente de la cosa pública, uno de sus temas más recurrentes, pero toma, en cierta medida, algo de distancia terapéutica de la noticia biliosa, de la actualidad airada y desabrida, del análisis político enconado, rebelde y contestatario que predominaba en otras entregas y en sus columnas de opinión en prensa. De carácter más íntimo, prestando mayor atención a lo importante, a la esencia fundamental de sus propias entretelas, este diario vira con mano maestra hacia temas axiales como lo son la enfermedad, la vejez (“ese horror al que das cuanto puedes la espalda”) y la muerte. Sánchez-Ostiz paladea como nadie el recio licor de los sueños desportillados y las ilusiones en merma creciente, cata y describe al detalle, sin autocomplacencias (“Franqueza con uno mismo, difícil franqueza esa”), la pérdida del vigor, el cansancio, el miedo y el fracaso. Con una honestidad fuera de lo común, con una sabia y desengañada mirada lúcida, de excepcional estilo inconfundible, pasa Sánchez-Ostiz en estas páginas a través de un año lleno de mucho más que mera literatura, la vida cierta de un año más que otro año de vida, un sincero cajón de sastre en el que todo cabe, con las inevitables reflexiones sobre el ingrato oficio del escritor que vive fuerapuertas, aldeano y otoñal (“Escribir como quien desbasta un tronco muerto a golpes de gubia”), el cepo agridulce de las redes sociales, los visitas a Biarritz, Pamplona, Bayona, San Juan de Luz, el refugio de los seres queridos, el recuerdo de los viajes míticos. Hay sus caminatas por los senderos baztaneses y las más difíciles trochas interiores ostizianas, ambas rutas intercomunicadas, indisolubles, descritas con delicadeza de acuarelista y en ocasiones también con furia soliloqueada o con la lírica exactitud del haiku más certero. Además transitan por este diario sus viejas compañías, las innatas obsesiones: el tiempo perdido, la vida echada en balde, la carga de los errores irreparables, sus “gatillazos del alma”, la niebla, las traiciones, como le cortejan distantes, fugaces, simbólicas, las garzas que pasan y no regresan, y si regresan nunca es lo mismo, son otras, hemos cambiado y ya se sabe. “La vida ya fue, dijo Tabucchi” o “De la vida me acuerdo, pero dónde está”, que dejó escrito Gil de Biedma. Podría parecer que la negrura domina el tono general de la obra pero a poco que uno mire bien, que relea con atención este dietario sobresaliente, esta vanitas abierta en canal, podrá apreciar una rara alegría, como aquella de José Hierro, que nace del dolor, una humilde, honda e insobornable celebración del vivir a pesar de todo, desde el sosiego que aportan los años de experiencia, las puertas asumidas del invierno y el cobijo interior bien amueblado. Revolotean alrededor los pajarracos sombríos de la depresión y la derrota pero como dice el autor, si no recuerdo mal, en otro de sus dietarios: si finalmente desarzonados, resistir todavía, plantar cara arrodillados. O algo así. Esta es una obra mayor dentro del género diarístico en español y puede que también una de las cumbres en la ingente producción de Miguel Sánchez-Ostiz. No digan después que no fueron avisados. Ahora o nunca.

El Jinete y la fusta; Esther M. García

Leer a Esther M. García es placentero pero también doloroso, pues para ella escribir poesía es un auténtico acto de sobrevivencia. Es desahogo y grito de vida. Es dolor y ganas de seguir viva. Es mostrar las heridas de batalla y poner las entrañas en charola de plata ante el lector. Esther, sin duda, es lo que se lee. El Jinete y la fusta (Premio Internacional de Poesía Escrita por Mujeres Ana María Iza 2023) es probablemente uno de los ejercicios más dolorosos que vivió la poeta, pues ha convertido en verso todo el proceso de violencia que sufrió en su anterior relación de pareja. Leer cada poema es viajar con ella por el sufrimiento que vivió. Su poesía hace que lo grotesco y doloroso se convierta en algo “bello”. Su poesía es una auténtica danza del alma; danza que duele y cura al mismo tiempo. Quien lea este poemario irá sintiendo cada golpe, coraje e impotencia antes las escenas de denuncia en el MP, miedo, sufrimiento, dolor y más dolor. La poesía, la auténtica, es un acto de valentía. Es el vehículo para darle voz a todo aquello que nos carcome por dentro, aquello que nos duele y nada más en la vida logra curarnos. La poesía, pienso, es: estoy vivo a pesar de mí y de todo. La poesía es el salvavidas de aquellas personas que sentimos intensamente y por ende sufrimos de formas desproporcionadas.

Tras leer este poemario, tengo un abrazo contenido y reservado para cuando pueda ver a Esther en persona. Por lo pronto, este texto busca abrazarla y agradecerle la valentía de abrirse tan cabronamente con sus posibles lectoras y lectores.

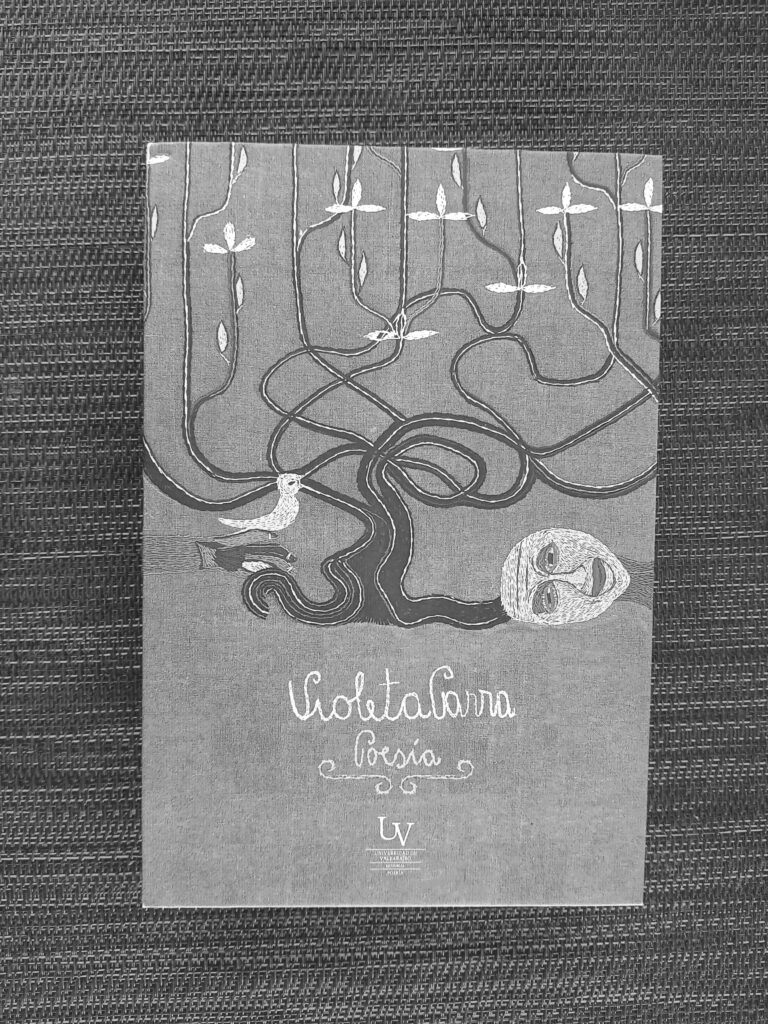

Poesía; Violeta Parra

Leer a Violeta Parra es como vivir dos veces. Casi que uno se duplica en un cosmos infinito, donde la multiplicidad está asegurada para todas las personas que gustan de sus canciones y de sus poemas. Aquí, en este libro que reúne su poesía completa, transforma tanto la estructura como el contenido de cada verso, pues va de lo cómico a lo político y de la tristeza a la denuncia. Sin duda, es una de las grandes poetas de su generación. No por nada, en esta publicación coordinada por la Universidad de Valparaíso, encontramos epílogos de Pablo de Rokha o Gonzalo Rojas, entre muchos más. La recopilación que hace Paula Miranda es sorprendente, ya que también podemos apreciar la primera versión de “Gracias a la vida” o sus “Epístolas en verso”. No hay duda que tanto las décimas que componen su propia gramática, como la configuración poética de una edición artesanal, son un vehículo artístico elemental, donde la voz de Violeta aparece reconfigurando la realidad.

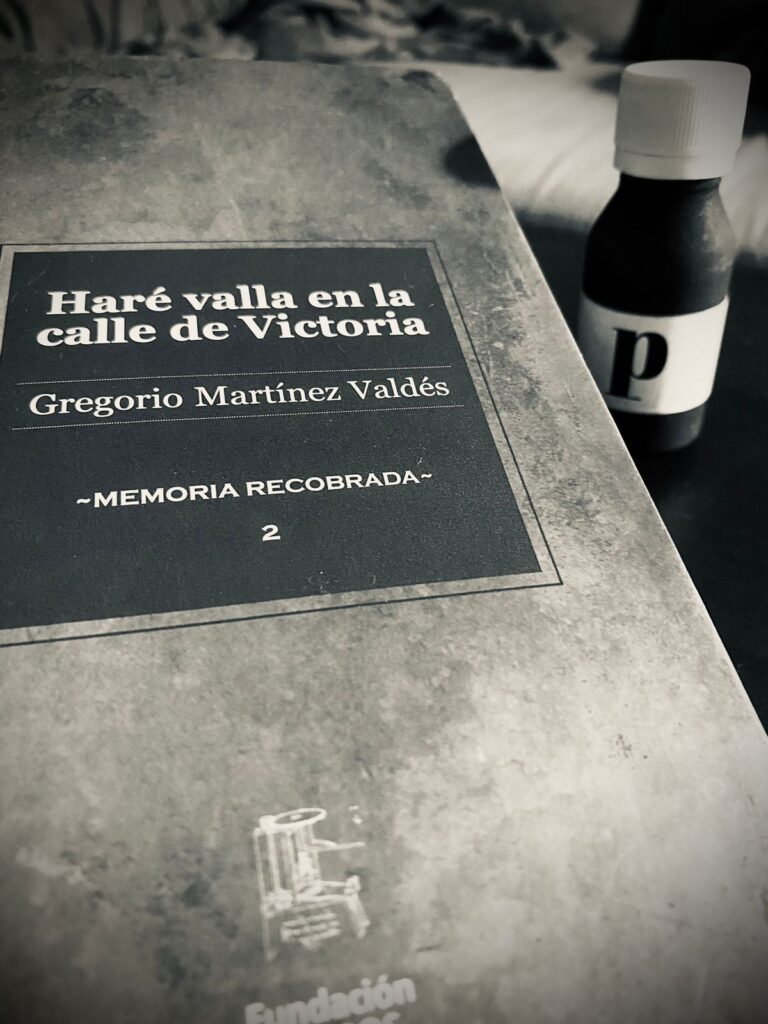

Haré valla en la calle de Victoria; Gregorio Martínez Valdés

Probablemente tenga yo cierta preferencia por hablar bien de este libro, aunque ello no represente ningún tipo de ganancia económica al autor. Ya colgó los tenis. Él, de hecho, lo escribió sin afán de lucro y sin buscar algún tipo de reflector. El autor es mi papá: Goyo. Sus letras son un ejercicio de memoria colectiva, el reflejo de un lapso de tiempo específico en un lugar específico. La mayor parte de los relatos se desarrollan a principios de los años cincuenta del siglo pasado en Saltillo, Coahuila, en el norte de México, narrados en primera persona y mostrándonos la mentalidad y forma de vida de aquel tiempo en un México que dejó de existir. Las anécdotas generadas son el rompecabezas de los recuerdos y conversaciones de una generación de estudiantes universitarios que se entrelazan para formar historias que pueden (o no) ser vistas a través del cristal de la nostalgia, ese lente que distorsiona los sucesos convirtiéndolos en parte leyendas y otra, en sonrisas.

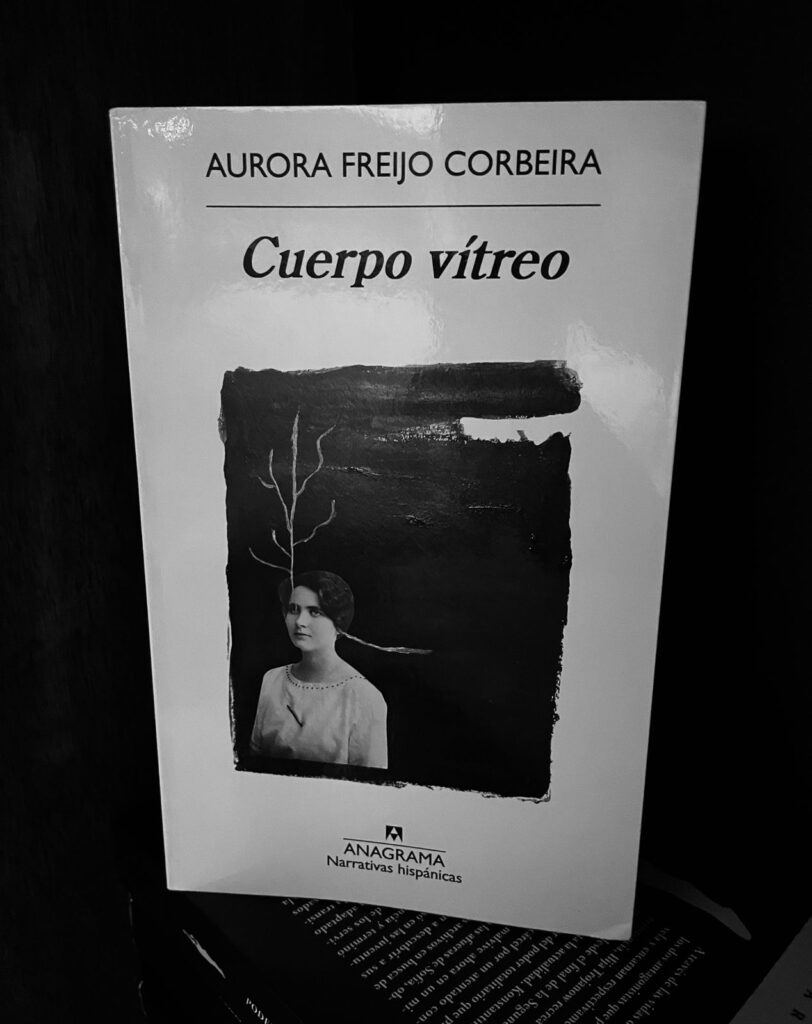

Cuerpo vítreo; Aurora Freijo Corbeira

Breve novela contenida en un cristal; en el cristal de un ojo para ser más precisos. Un ojo que aflora lágrimas pegajosas —aunque siempre haya tenido la impresión de que todo líquido producido por los ojos está, más bien, relacionado a lo que fluye sin trabas, como el agua del mar con la que comparte lo salado—; sin embargo, la protagonista de esta historia produce lágrimas que se van empantanando, una mirada enferma de glaucoma que hace que el sentido de la vida entera del personaje gire en torno de la paulatina pérdida de su cualidad de ver el mundo que la rodea. La condición de podredumbre destapa una serie de reflexiones, con sutiles y elegantes cambios de voces narrativas, que desarrolla una mujer cotidiana. Su relación con su propio cuerpo se transforma en una inevitable disputa entre el contenedor caducable y el contenido casi ontológico. Pero el alma también pende de un hilo, cual nervio óptico que no soporta más y se va desgarrando. La enfermedad le ha traído el reflejo del sufrimiento de su propia madre que tuvo en la antesala de la muerte, el latido que se va ralentizando, la llama que se apaga con cada día que pasa, lo insondable del vacío de lo que tiene que perecer. Retumba también el eco de sus relaciones con distintos hombres; amantes desinteresados y displicentes, que, como en Pura pasión de Annie Ernaux, sus nombres apenas son identificados con letras que en el pulso de la novela se van repitiendo cada tanto (como ese corazón que va muriendo), y que en su reproducción van perdiendo su significado, terminan siendo eso: iniciales sin rostros. Asoma también un espíritu que sarcástico se encomienda a dioses que solo vienen al cuento cuando se les necesita en la desesperación… el último recurso de lo que pretende resistir. Cuerpo vítreo es un libro brutal de dureza realista y sin medias tintas, y donde se hayan resonancias de La hermana de Sándor Márai, con un entendimiento de que en la enfermedad toda conciencia se concentra en la tregua del dolor, y de Amor tardío de Amos Oz, con esta cruel indiferencia biológica que tenemos los humanos de sabernos seres que se deterioran sin remedio. Cabe destacar, por supuesto, el diálogo que Cuerpo vítreo sostiene con La ternera —anterior novela de Aurora Freijo Corbeira— en ese tono encriptado, donde pareciera que en la envolvente es donde sucede la gravedad de las cosas, aunque todo se pueda contener en un cristal y en una mirada.

El vértigo horizontal; Juan Villoro

El trazo urbano de Paseo de la Reforma siempre me ha parecido alucinante. Su historia fluye igual que el caos de la ciudad: va de la sordidez de Tepito a la opulencia de las Lomas, pasa igual por la inquietante colonia Guerrero que por embajadas y restaurantes de lujo; si quitamos el rigor de los nombres de avenidas, la arteria bien comienza en la Basílica de Guadalupe y termina en Santa Fe. El contraste es tajante, una sola de las muchas contradicciones de la ciudad donde nos tocó vivir, la región más transparente, como la llamaba Carlos Fuentes. En El vértigo horizontal (2018), el escritor y periodista Juan Villoro disecciona todas esas paradojas de la CDMX, una urbe que se odia y se ama, se sufre y se goza, asusta y encanta. Villoro la conoce y la recorre desde la crónica, partiendo el libro en seis apartados que funcionan como estaciones del metro, en las que es posible subir y bajar en medio de la anarquía urbana: vivir en la ciudad, personajes, sobresaltos, travesías, lugares y ceremonias. El autor desciende a las entrañas chilangas para escribir sobre las aglomeraciones de las que nadie escapa, los niños de la calle que se arremolinan ante la indiferencia, la pesadilla de los trámites infinitos, e incluso, se toma el tiempo para hacer divertidos estudios sobre las zotehuelas, la oferta gastronómica a las afueras del metro y la bohemia nocturna. Hablar de la Ciudad de México es hablar de su constante transformación. Los gobiernos, la tecnología, los terremotos y la sociedad, han alterado un espacio en el que ya no cabe nadie, pero que tampoco se puede abandonar. El chilango vive y sobrevive entre una vorágine de injusticia y corrupción, el infierno del ministerio público y los hospitales atiborrados de mala atención; el lado opuesto se da con el hermoso Centro Histórico, las luchas, el tianguis del Chopo, Coyoacán y el Palacio de Bellas Artes. Juan Villoro, escrutador preciso de la metrópoli, entrega un fresco literario donde cabe toda la sociedad mexicana. El otrora Distrito Federal como reflejo del país entero; quienes viven aquí se reconocerán irremediablemente dentro de alguna de las crónicas; los que residen en otros estados se acercarán a la figura enigmática del chilango y a la capital que se expande en medio del embrollo. Una reedición de Almadía, en 2022, presenta El vértigo horizontal con algunas fotografías y un prólogo de Néstor García Canclini. Se trata de un libro intenso, igual que transbordar en la estación Chabacano.